烽火年代、國難當頭,教育在保留火種的同時,該怎么與時代同頻、與家國共振?20世紀30年代,一群福建教育者以行動給出了答案,他們打破傳統教育邊界,將愛國救國的種子植入學生心里,撒向街頭巷尾,在烽火中書寫了教育救國的動人篇章。《閩人智慧·烽火弦歌 八閩記憶》第二期,一起回顧福建教育者在抗戰時期進行的國難教育實踐。

課堂里的救國學問

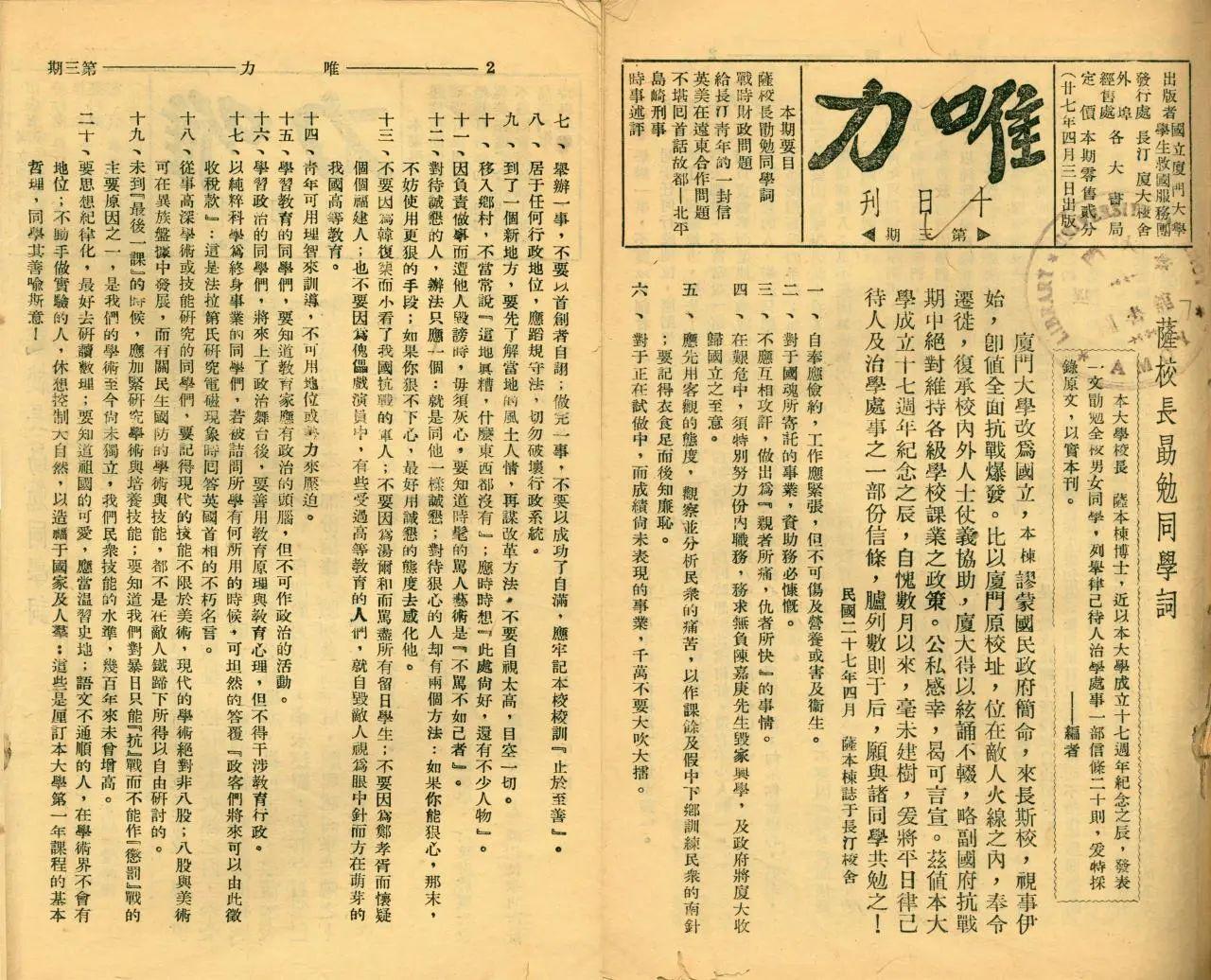

面對殘酷的戰爭局勢,廈門大學校長薩本棟主張培養一批具有政治頭腦與治世才干、多方面書本知識與文化教育的高級知識分子。當時科學救國的呼聲很高,不少學生認為只有科學才能救中國,漠視文科學習,薩本棟就給學生講魯迅棄醫從文的故事,說明人文學科和社會科學的重要性。

薩本棟校長《勖勉同學詞》節選:“未到‘最后一課’的時候,應加緊研究學術與培養技能。” (圖源:廈大檔案館 廈大文博管理中心)

自1937年10月起,集美學區的師范、中學及水產航海、商業、農林等職業學校,分批踏上內遷閩中的征途。其中,集美水產航海、商業、農林三所職業學校的600余名師生,于1938年底至1939年初,輾轉千里遷至大田縣,合并成立“福建私立集美職業學校”。

水產航海專業的師生克服簡陋的辦學條件,在均溪河挖深河道,練習跳水;把大樹當作桅桿,練習攀爬;用木板和繩索模擬甲板,訓練平衡感。黑板掛在樹干上,學生們以膝為桌,頭頂是敵機的呼嘯,耳畔是老師的教誨。

八年間,集美職業學校為國家培養了數以千計的技術緊缺人才,僅航海專業就為戰時和戰后輸送了300多名高素質技術人才,為抗戰時期維系國家的經濟命脈和交通運輸作出了重要的貢獻。

大田集美職校水產航海學校學生上課情景 資料圖片

抗戰時期的國難教育不僅限于福建本土院校,諸多從福建走出的教育工作者,也在其他地區以抗日救亡為旗幟,積極推動教育內容與形式的改革。

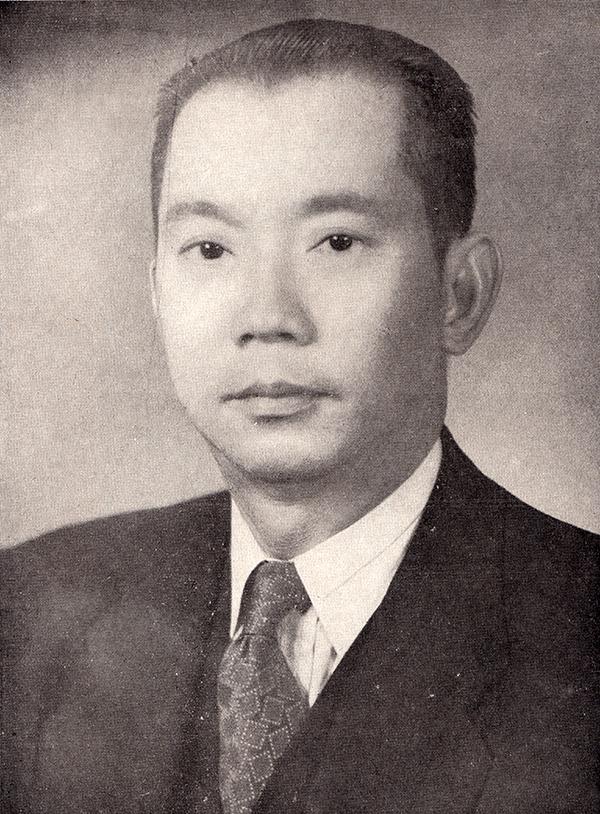

福建莆田教育家歐元懷,1924年與王毓祥等人創立大夏大學。歐元懷認為,國難教育需涵蓋三方面:一是體格訓練;二是國防知識與技能,含戰時經濟、糧食、交通、軍事工程、救護防衛技術及國際形勢等;三是精神訓練,倡導學生樹立奮斗、犧牲與團結精神。

1940年左右歐元懷,時任大夏大學校長(圖源:華東師范大學)

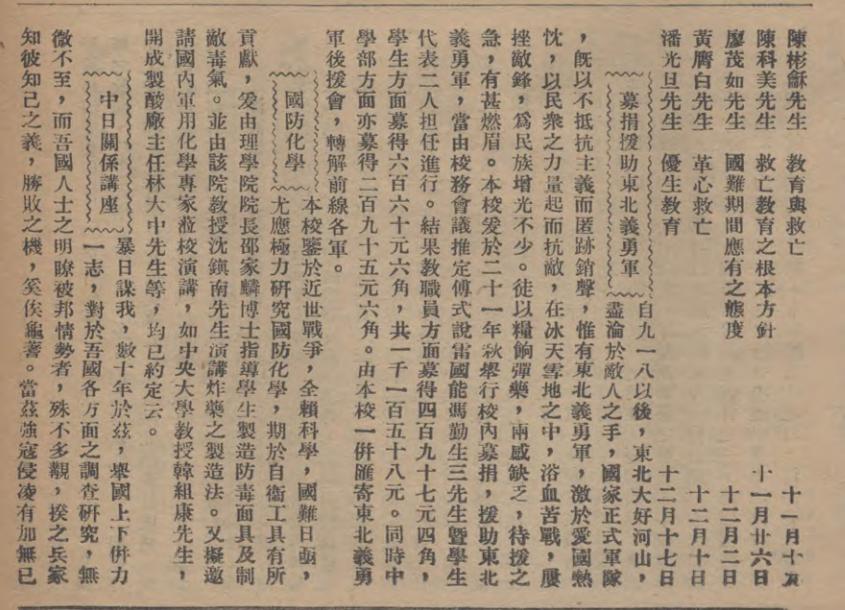

基于此理念,歐元懷在大夏大學開設專題講座,以豐富學生對時代的認知。大夏大學在1932年秋季開設《救亡教育》講座,三月內連辦9場;1933年春季特設《中日關系》講座,強調“知己知彼”的救國認知;《國防化學》講座突破理論,指導學生制作防毒面具、研究炸藥。

大夏大學講座信息(圖源:華東師范大學)

大夏大學的課程改革,同樣緊扣國難需求。1936年春起,國文教材多選愛國作品;史地科學聚焦歷史國難與民族英雄研究,分析中國近代史成因及帝國主義擴張本質;化學、測量學、材料強弱學、無線電等學科,均側重戰時實用技能,如毒氣防御、橋梁測繪、路軌修葺及收音設備實操,切實將大學教育與救亡需求深度結合。

形式多樣的國難教育

有時候,一句朗朗上口的歌詞,遠比大段說教更能叩擊人心;一個反映時代特征的班級名稱,可能比課本里的鉛字更能提振士氣。

彼時,福建的教育者們不僅在講臺上傳授知識,更在課堂之外的廣闊天地,以貼合時代、豐富多樣的教育形式,喚醒學生的救亡意識。

福建長樂人鄭貞文就是以歌詞傳遞愛國熱情的代表。他創作的《福建青年》《保衛福建》《收復金廈》《戰地歌詠團團歌》等抗日歌詞,經由作曲家蔡繼琨、鄧錦屏等譜曲后,普及至全省城市農村,深受愛國青年歡迎。數十年后,一些福建老人都還能熟記這些歌詞。

“山嶙嶙,水粼粼,海濱鄒魯數吾閩。理學名世,氣節超倫,殲倭抗虜正義伸,血濺黃花十九人。青年!青年!今日何日?復興民族惟我責!快起來!促進文化,振作精神。”

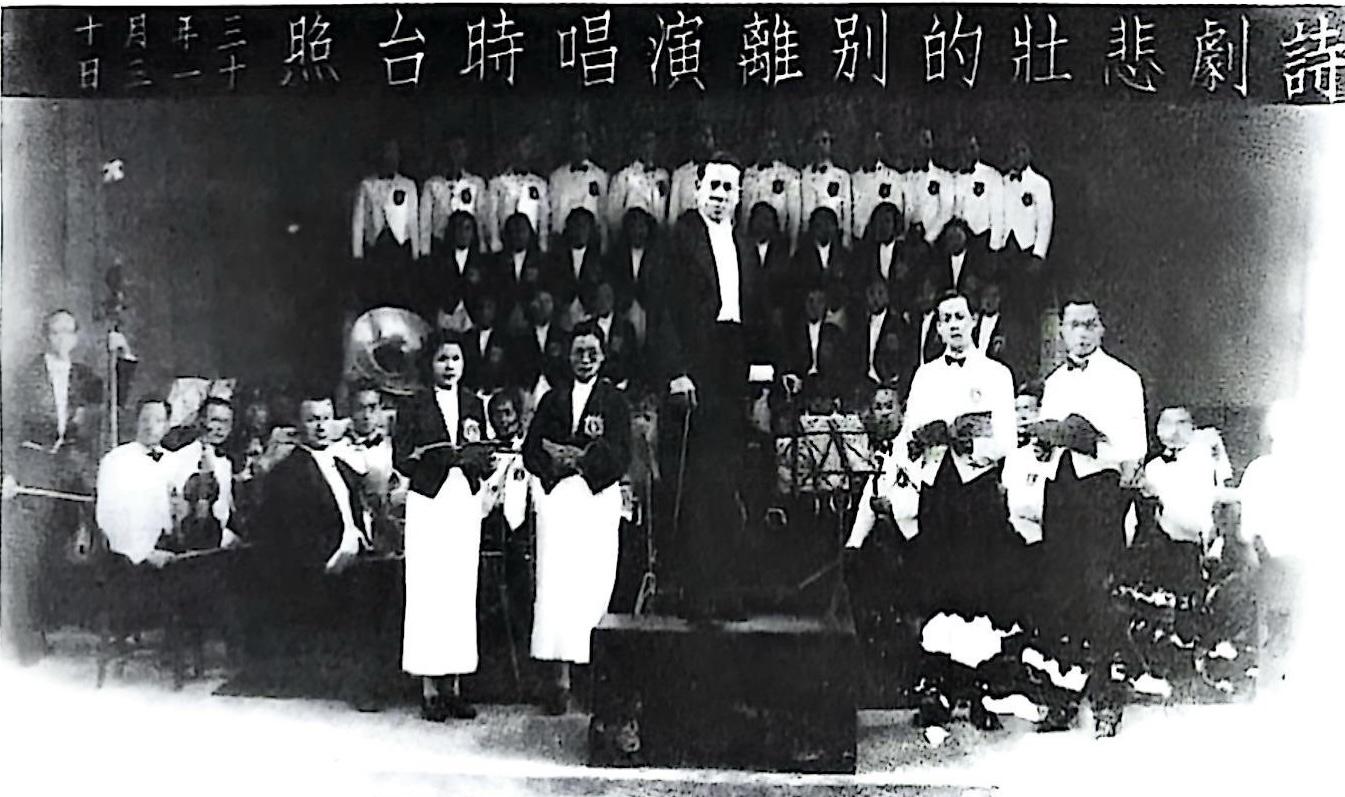

福建廈門人周淑安則以音樂指揮傳遞力量。1931年10月,周淑安指揮學校合唱隊演唱了黃自的《抗敵歌》《旗正飄飄》,帶領學生上街宣傳演出,開展抗日募捐活動。激昂的歌聲,感染了一批又一批師生。

周淑安(圖源:鼓浪嶼歷史國際社區)

福州英華中學則通過班級文化設計深化學生的救亡認知。1938年起,學校規定每個班級都要取一個體現時代精神的班名,如“七七”級,就是教育學生不忘國難,抗日救亡。

與之配套的級徽設計更具深意,徽標中融入戰斗機元素,既象征教育處于抗戰背景,需以國家民族利益為先,要作長期艱苦奮斗的準備,也借飛機的“速度”寓意,鼓勵學生緊跟時代步伐,不做落伍者。

福州英華中學七七級級徽 圖源:《英華在洋口》

校園外的傳薪播火

在校園中接受國難教育后,福建的學生們主動走出校園,將救亡精神帶到田野鄉間,成為連接教育與民眾的紐帶,讓抗日救亡的火種在更廣闊的土地上燃燒。

1938年的福州東湖廣場,兩千余名學生背掛竹笠,腰佩鐵劍,意氣昂揚。他們即將被派往各縣,擔任為時4個月的民眾訓練干部。

全面抗戰爆發后,對位于海防前線的福建來說,民眾訓練成為緊迫任務。為此,民國教育廳召集這批學生,先進行三周嚴格訓練。

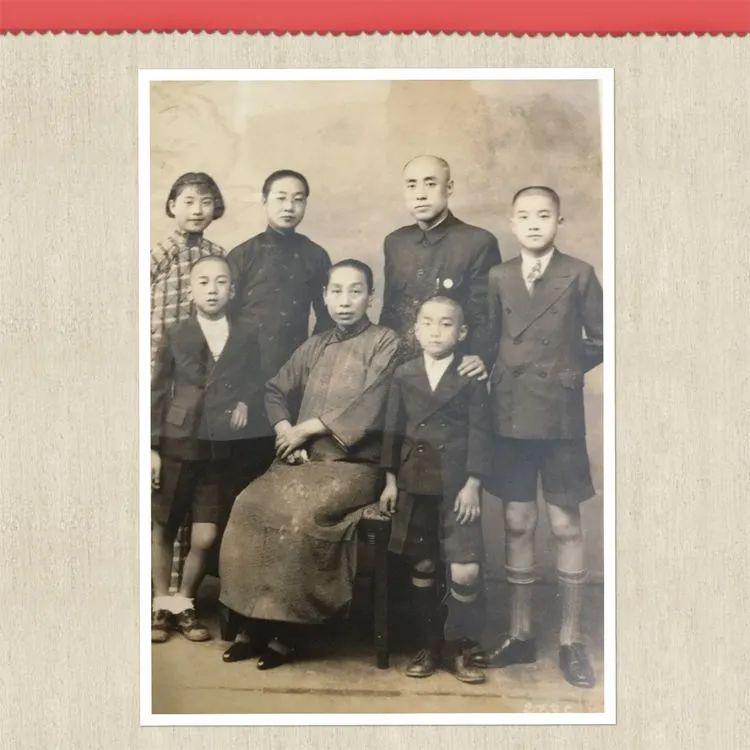

鄭貞文以《笠劍學風》勉勵他們:“角帽怎比得竹笠堅?倭刀怎比得鐵劍剛?準備向炮煙彈雨,鋤強權,伸正義。發揚武力,為國爭光!”帶著這份信念,學生們奔赴鄉村,成為喚醒基層民眾的重要力量。

抗戰時期鄭貞文一家(圖源:廈大人)

同年,廈門失守后,為了更好進行抗日宣傳,作曲家蔡繼琨經民國省政府批準,從福建省音樂專科教員訓練班,選出26名學員組成“戰地歌詠團”,深入前線慰問戰士。

師訓班還在蔡繼琨的帶領下,組成“南洋僑胞慰問團”,于1939年3月抵達菲律賓馬尼拉。菲律賓巡演的抗戰宣傳演出,極大地鼓舞了當地華僑的抗戰熱情。

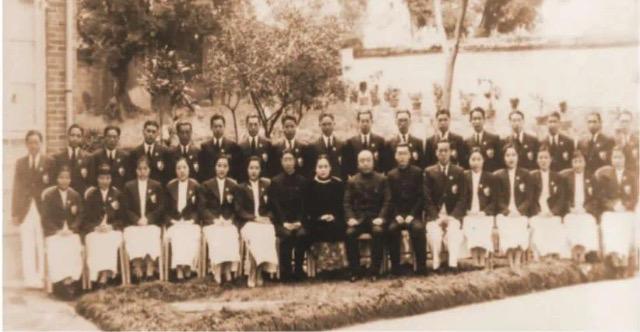

蔡繼琨校長(右六)與南洋僑胞慰問團出發前拜會民國時期省政府主席陳儀(右八)(1939年3月) 圖源:今日永安

第二期師資訓練班于永安上吉山畢業留影,中坐者為蔡繼琨校長 圖源:今日永安

據團員何俊先、黃炳玎回憶,當時福廈公路已遭破壞,沿途布滿戰壕,三人以上結伴走時,敵人的火炮就轟過來。白天無法生火燒飯,只能在夜間煮。天氣炎熱,在沙灘上行走困難。物資匱乏,學員們食的是糙米、地瓜片,佐飯的只有鹽與黃豆芽。條件十分艱苦,但大家救國熱情高漲,克服困難,將精神力量傳遞給前線將士。

蔡繼琨指揮福建音專學生演唱 圖源:《漂泊東南山海間》

同樣在1938年,福州英華中學為躲避戰火,內遷至南平市順昌縣洋口鎮。

在洋口辦學的八年里,學校的抗日宣傳工作蓬勃開展。學生選用話劇、歌劇、閩劇、墻報等群眾喜聞樂見的形式,利用周末深入農村或閩北各地進行抗日宣傳。英華師生把洋口的抗日救亡活動推向了新的高潮。

烽火歲月里,福建教育者用知識筑起堡壘,用信念喚醒力量,讓教育不再是象牙塔里的空談,而是扎根大地、連接民心的橋梁。

那曾在街頭回蕩的歌聲、在鄉間穿梭的腳步、在課堂閃動的智慧,穿越時光、歷久彌新,沉淀為閩人的精神力量。力量背后,是教育最本真的模樣:無論身處何種困境,教育總能以微光點亮希望。

來源:新福建客戶端

編輯:葉虹