造大船捕大魚 千年漁歌不絕

到連江 看開漁

千帆競發去開漁,魚蝦滿艙豐收歸。16日,為期三個半月的伏季休漁期結束,連江將迎來“千帆競發百舸爭流”的開漁季。

連江開漁盛景。(資料圖)周昊攝

漁伴船興,漁因海興。沿江向海、襟山抱海的自然稟賦,以及舟楫為馬、滄海為田的海洋文化基因,孕育了連江人“造大船闖大海 捕大魚”的開漁文化和“敢為天下先”的向海圖強精神。

連江大小漁船停靠在港內,靜待開漁。楊柳州 攝

彩繪漁船“比美”

開漁祈求豐收

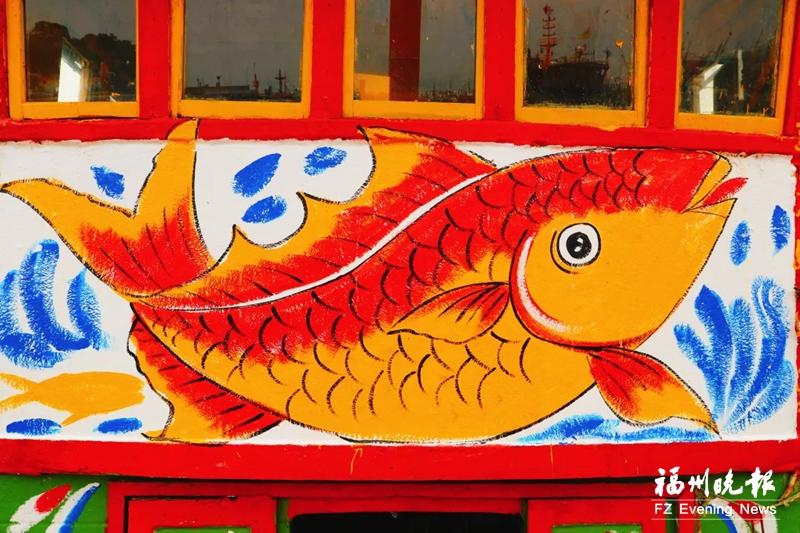

寓意“好運連連”的蓮花、憨態可掬的錦鯉、張牙舞爪的蝦蟹……為期三個半月的伏季休漁期即將結束,連江千艘漁船陸續換上了彩繪“新衣”,成為海岸線上一道道靚麗的風景。

在連江縣黃岐國家中心漁港、苔菉國家中心漁港等地,漁船彩繪師穿梭在各船之間,以船為紙,為一艘艘漁船換上“新衣”,上演“漁船比美”。

“漁船彩繪展現了歷史悠久的連江開漁文化。”彩繪師何師傅告訴記者,漁民每年的大半時間漂泊在茫茫大海,時常與暗流險灘打交道。船是他們的生產工具,也是他們在海上唯一的依靠。古時候,為了保護船舶,減少腐蝕,漁民在造船的木材表面涂上大漆,畫上喜歡的圖案。漁民相信,這樣一來,船便有了生命。后來,這種傳統習俗催生了獨特的漁船彩繪技藝。

連江漁船彩繪很有講究,顏色以喜慶的紅、黃、綠為底色,文字以“一帆風順”“財源廣進”等祝福語為主。大多數漁船會彩繪蓮花和各類名貴海產,其中蓮花寓意“好運連連”,各種名貴海產則寄托著船主們對于漁業豐收的愿望。而想要捕撈到帶魚、大黃魚、梭子蟹等的漁民,也會在漁船上特意畫上這些海產。

據《福州民俗文化述略》記載,船首、船尾和船舷護板上雕的龍虎之首或被視為“龍外甥”的海泥鰍和蓮花,以及船頭上高翹雙角等類型的船飾有兩種象征意義:一是漁民把漁船視為“木龍”,認為魚蝦服龍,可保年年有魚;二是寓意漁民“駕龍闖海”,乘風破浪,四海平安。

在福州各類漁船中,“連江船”特別注意裝飾。苔菉鎮老人們至今仍記得當年載著祖先乘風破浪北上的“連江船”的古老裝飾:船前“頭根”部位,描繪著翻騰的浪花,托起一輪冉冉升起的紅日,使人聯想起漁船朝迎紅日、出海捕魚的情景;船頭兩側嵌著一對活靈活現的眼睛,接近船沿處繪著許多五彩繽紛的花朵,船尾兩邊則是一對身體粗壯的泥鰍;左右舷中央圓形開合處,巧妙設計著紅、黃兩色的太極圖案,船后尾部繪有花團錦簇般的鳳凰、牡丹、八仙、八寶等吉祥圖案;桅頂上還有被當地人稱作“鴉旗”的烏鴉旗,可隨風轉動,幫助漁民在大海航行時辨明方向。

漁船彩繪各種名貴海產和吉祥文字。(資料圖)連江縣融媒體中心供圖

“船行海中若龍”

連江漁業習俗多

除了漁船彩繪,連江在過去還有造船、放船等開漁相關習俗。

漁民生產以造船為首要。像黃岐漁民稱木帆船為“木龍”,有“船行海中若龍”之意。同時,船的許多部位均以龍的相應部位命名。漁民以船為家,造船過程中的每道工序,諸如定龍骨、安龍目、下水等要選擇吉日吉時,船主還要舉行慶祝活動,祈求吉祥、平安、發財。此外,船主還會給造船木匠送紅包和太平面。

新船造成后,要舉行比較隆重的下水儀式,俗稱“放船”。船頭、船尾及水仙門(船只生活區的前后門)要貼上紅對聯和吉祥文字。如頭桅桿貼“一見大吉”,中桅桿貼“八面威風”,船目貼“龍目光彩”,水仙門貼“順水行舟,魚蝦滿載”,舵桿上貼“萬軍主帥”,船尾貼“海不揚波”,水柜上貼“龍泉甘水”。

出海前,漁民還要把整張漁網聯結起來,裝上浮子、沉子、腳索等配件。小網在室內安裝,大網要在室外平地上安裝。安裝之后,將一只公雞安放在魚袋(即囊網)中部,寓意漁利大獲。

漁船離開碼頭投入海上作業之前,還要燒“火龍”。“火龍”由干草或竹絲捆扎而成,長1米多,一般在船頭點燃,從船尾拋入海里。漁船啟錨開航后,“火龍”燃出火光,寓意首航一帆風順,滿載而歸。

此外,漁民在海上生產中為了祈求平安,時常有禁忌習俗,主要有語言禁忌和行為禁忌等。如船上禁吹口哨、拍手掌或手背身后等。因為吹口哨謂“空”,拍手掌有“沒海討”的意思,背手即“沒魚入網”的意思。

另外,行船者忌說“翻”“復”“倒”等字眼,是怕船在海上航行中遇到“翻”“覆”“倒”等海難事故;稱呼老人不能叫“依伯”,“伯”與“掰”諧音,意怕漁網掰破,應呼“依石(dan)”,意為魚貨成石,有發海之意;船上用具名稱與岸上叫法也有別,斧頭稱“利斧”,筷子稱“柴只”,湯匙稱“舢舨”,東西打破要說“開花”,打碎要說“發財”。

漁船上彩繪的錦鯉。(資料圖)連江縣融媒體中心供圖

造大船捕大魚

逐夢全球大洋

漁船彩繪技藝及相關習俗,是連江悠久的造船文化和漁業文化的美麗縮影。

回溯歷史,古稱溫麻的連江,自古以來就是中國重要的造船基地:5000多年前,閩越先民在連江拓土生息,連江黃鵝嶼遺址、馬祖熾坪垅遺址等新石器時代文化遺址,出土了數量甚多的魚骨、貝器、貝殼等,成為閩越人“習于水斗,便于用舟”的生動注腳;出土于連江山堂村的獨木舟,有著“福建第一船”之稱,標志著連江先民從陸地走向海洋;三國時,東吳在連江等沿海一帶興建溫麻船屯,“溫麻五會”造船技術為后世的水密隔艙技術發展奠定了基礎,形成了福船的重要特征;南北朝時,開辟了閩江下游、敖江流域和沿海一帶的6條航線;唐代期間,琯頭港成為福州港的出海外港;宋元時期,福州至黃岐半島的航道成為海上絲綢之路重要航道;明代初期,連江造船技藝達到相當高的水平,鄭和船隊在連江等地招募舟師、造艦修船……憑借造船技藝和航海技術,連江在航海史、造船史上留下了濃墨重彩的一筆。

如今,位于粗蘆島的福建省馬尾造船股份有限公司建造了76米大型金槍魚圍網船等各類捕魚船,綜合性能達到國際領先水平,開啟“智慧捕魚”新時代。

千百年來,輝煌悠久的造船傳統以及精湛技藝,為漁民舟行遠方、牧洋為田提供了技術、積累了經驗,也讓連江人深深鐫刻進耕海牧漁的海洋基因。

1994年出臺的《關于建設“海上福州”的意見》提出,要組建兩支船隊,其中就包括遠洋漁業船隊。乘著建設“海上福州”的東風,蘭平勇等人創立了宏東漁業股份有限公司,并在毛里塔尼亞建起了我國在海外最大的遠洋漁業基地。

從“小舢板”到“鐵殼船”,再到如今的“遠洋巨輪”,連江人憑著敢闖敢拼、勇立潮頭的向海精神,從近海揚帆駛向遠洋,足跡遍布太平洋、大西洋、印度洋、南極等海域。據統計,連江目前有遠洋漁業企業8家、261艘遠洋漁船,2024年遠洋捕撈產量約占全省捕撈產量的38%、全國的9%。

當前,福州加快建設全國海洋經濟發展示范區。連江縣牢記做好“海的文章”囑托,做大做強海洋經濟,實現漁業產值連續5年位居全國縣級第一,助力打造更高水平的“海上福州”“海上福建”,努力為建設海洋強國貢獻連江力量。

風從海上來!連江縣將繼續向海圖強!

來源:福州晚報

編輯:黃國偉