終于說到書法了。

在中國書法史上,蔡襄是一位“救敗繼絕”式的人物。

《宋史》對他贊不絕口,說“襄工于書,為當時第一,仁宗尤愛之”,歐陽修稱他“獨步當世”,蘇軾更是把他尊為“本朝第一”。

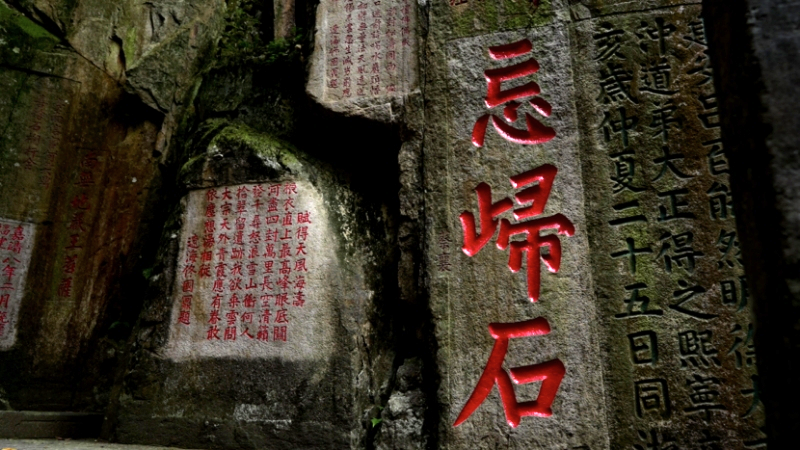

目前,蔡襄的傳世之作分藏于北京故宮博物院、臺北故宮博物院、日本東京書道博物館。在河南安陽、福州鼓山、泉州九日山等地,也都留有蔡襄的墨寶。

△福州鼓山忘歸石

這一集,我們為大家分享幾個書法作品、幾則小故事。透過它們,或許可以觀照蔡襄的人生際遇、價值取向與審美訴求。

《乞不書張堯封碑石札子》里的堅持

1053年,蔡襄在朝廷擔任知制誥。宋仁宗因為寵愛溫成皇后,打算追封皇后生父為“清河郡王”,欽點蔡襄來寫碑文。這在當時,絕對是個能讓人原地起飛、名利雙收的大好機會!

這是宋仁宗的“破防”時刻,因為蔡襄干了一件讓宋仁宗震驚的事——他拒絕了!

蔡襄也因此在歷史上留下了濃墨重彩的一筆,狠狠拿捏住了自己的“人設”。

△紀錄片《蔡襄》

《自書詩卷》:宦游路上的心靈奇旅

在宋朝,中國的大地上,布滿了士人們拖家帶口、往來各地的足跡。

三年一換任的官職制度,貶謫經歷,使得他們人生中的很大一部分光陰都頻繁地“在路上”。遇上父母去世,官員又要回到家鄉守孝三年。士人的生命憂思與價值困境,集中鮮明地體現在山程水驛間的行旅轉徙。

1050年的秋天,對蔡襄來說是個新起點。他接到朝廷任命,再次赴任諫官。從福建到開封,蔡襄的足跡變換于水陸之間,耗時近一年。

△紀錄片《蔡襄》

入仕以來,這是他第幾次行走在這條路上了?蔡襄覺得自己像個疲憊的旅人,但對未來又有些許期待。這大概就是傳說中的“躺又躺不平,卷又卷不動”吧。

△紀錄片《蔡襄》

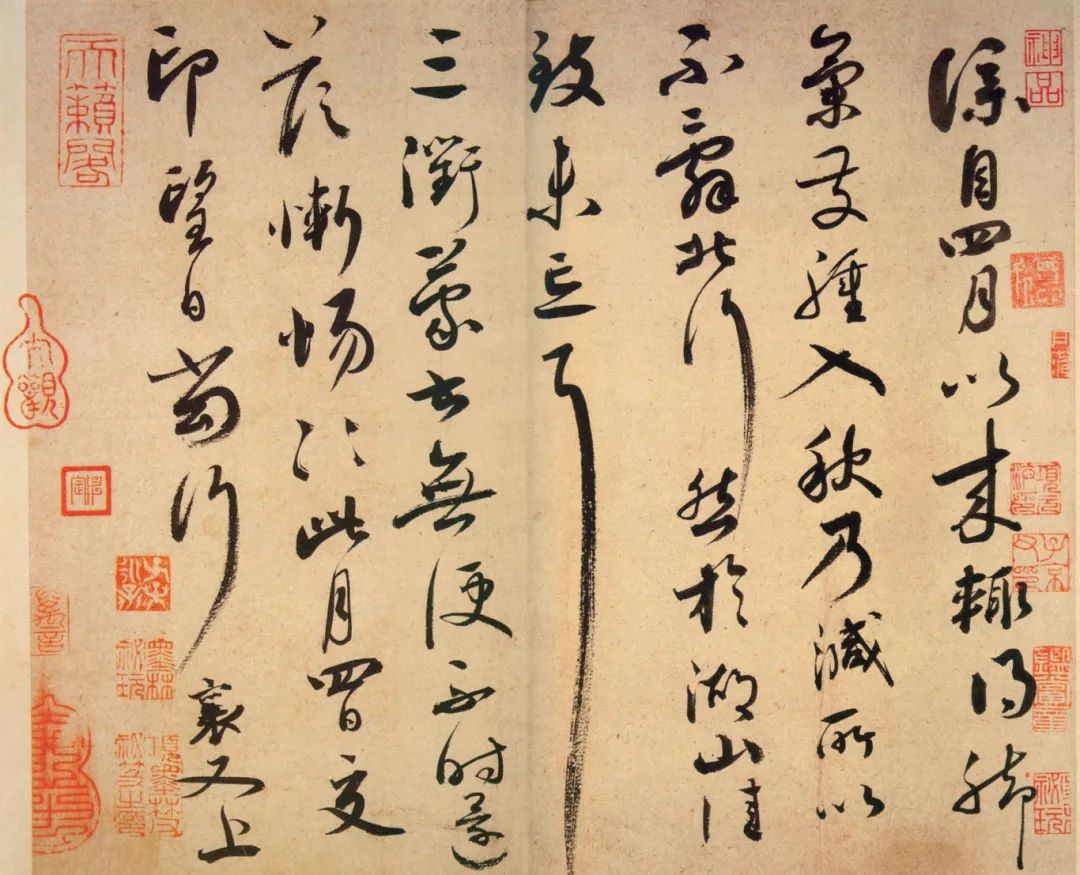

行旅路上,蔡襄把看到的風景、經歷的事情還有內心的感受,集結成了十一首詩,后來他把這些詩寫成了《自書詩卷》。這卷詩書,如同蔡襄的人生畫卷,充滿了詩意與遠方。

△紀錄片《蔡襄》

《自書詩卷》是蔡襄行書代表作之一。歷經宋、元、明、清以及近代13家題跋,如今珍藏于北京故宮博物院。作為院中鎮館之寶之一,這幅藏品被列為國家禁止出境文物。

△紀錄片《蔡襄》

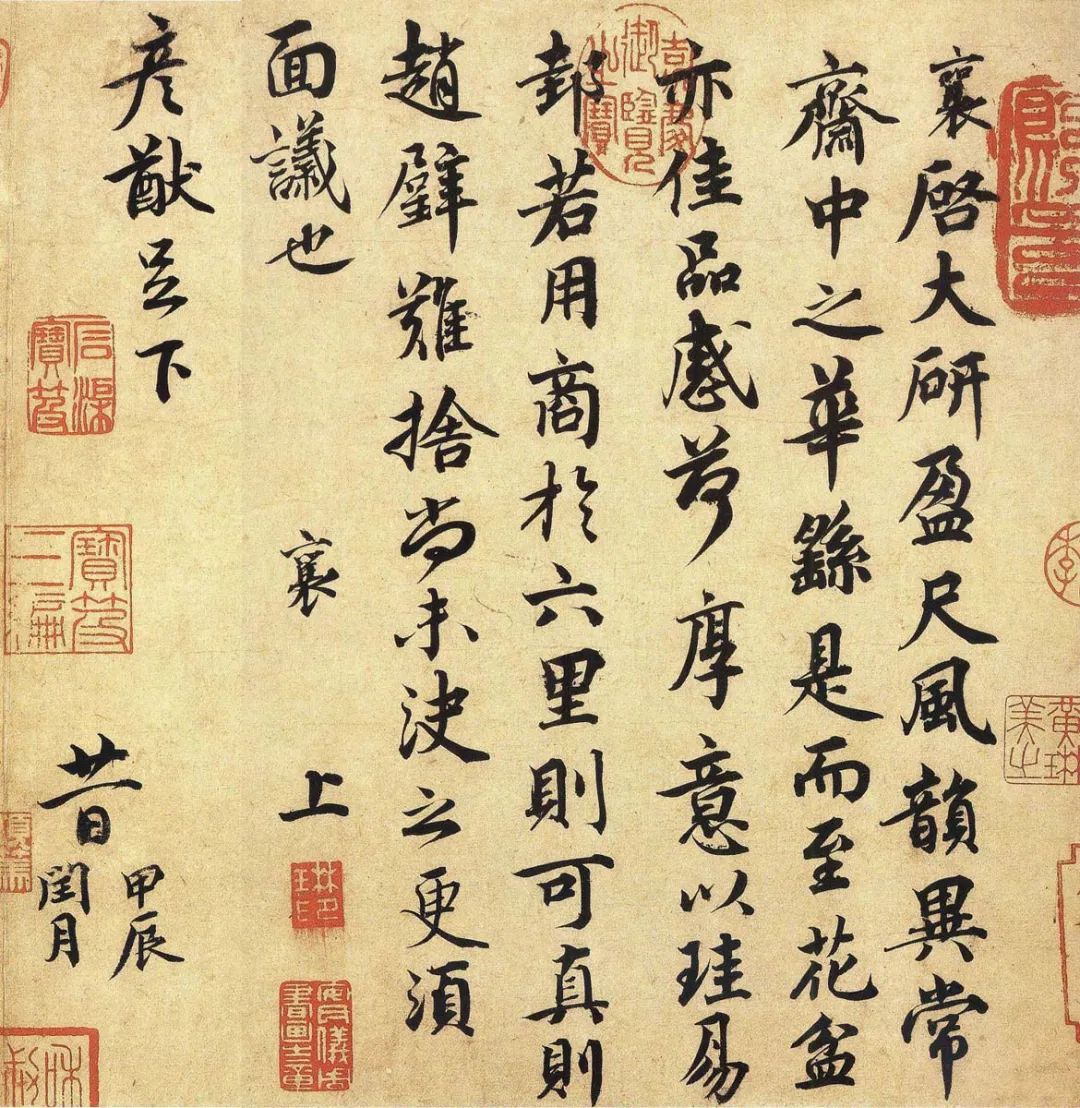

從《大研帖》看文人雅趣

△蔡襄書法作品《大研帖》

蔡襄還是個十足的“文房四寶控”。

有一次,老友唐詢拿著稀世大硯、李庭珪墨和精美花盆,想跟他換一塊珍品好墨。蔡襄心里肯定是很糾結的,他回復老友一幅《大研帖》,委婉地表達了自己不舍得換的意思,還帶著文人的詼諧風趣。這封信后來都成了稀世名帖,大家都爭著看,妥妥的“寶藏信件”。

△紀錄片《蔡襄》

蔡襄在《陶生帖》里與朋友討論散卓筆,在《澄心堂紙帖》里談論宣紙。打開這些手札,就像是打開了一個北宋文人的友情寶藏箱,讓我們看到了那個時代文人之間真摯又獨特的交往方式,這就是傳說中的“神仙友情”吧!

《腳氣帖》中的“破防”與“治愈”

《腳氣帖》是蔡襄的行草代表作,目前珍藏于臺北故宮博物院。

△蔡襄書法作品《腳氣帖》

1060年,49歲的蔡襄接到朝廷讓他回京擔任翰林學士的命令。這時的他,已經對朝廷里內卷的狀況失望透頂了,內心大概在瘋狂吐槽“我真的會謝”。他多次以母親年紀大了、自己身體不好為由推脫,但是朝廷不同意。蔡襄不得不踏上北上之路。

臨行前,蔡襄寫了《腳氣帖》,這是蔡襄的“破防”與“治愈”時刻,從字跡就能看出他內心的變化。紀錄片中,我們也將帶您欣賞與解讀《腳氣帖》。

△紀錄片《蔡襄》

《晝錦堂記》:百衲碑里的深厚情義

蔡襄書法從皇帝到普通百姓都十分喜愛。由于他“頗自惜,不妄為人書”,甚至連帝王的敕命也已不能左右。然而,對自己敬重的人,蔡襄則會專心致志地為他寫字。

北宋名相韓琦,三朝賢相,為人高風亮節。1036年,在“四賢一不肖”引發的風波中,時年28歲的韓琦解救了蔡襄,二人因此也結下一生的情誼。

1055年,韓琦歸鄉,建了“晝錦堂”養老。當時的副宰相歐陽修,為韓琦了一篇《相州晝錦堂記》。歐陽修的文章寫好后,要勒石樹碑,就請蔡襄來寫字。

蔡襄當時身體已經不好了,他像“百衲衣”一般創作了這篇碑文,以表達他對這兩位政治盟友與終生摯友的深厚感情。

△紀錄片《蔡襄》

《晝錦堂記》碑文的創作,不僅是蔡襄個人藝術成就的體現,也是北宋時期文化交融、文人互敬的縮影。這塊“三絕”碑,匯聚了當時的政壇、文壇、書壇領袖,成為千古佳話。

△紀錄片《蔡襄》

△點擊海報進入海博TV直播間,今晚9:55同步觀看。

來源:海博TV微信公眾號

編輯:黃國偉