公元1031年,一位青澀少年意氣風發、胸懷抱負,告別了故鄉福建仙游,獨自奔赴一線城市開封。彼時,他年僅19歲,眼中閃爍著對未來的無限憧憬。

時光的車輪緩緩滾動。從青澀少年到華發漸生,漫長的三十六載打工生涯似一條奔騰不息的河流,承載著他的歡笑與淚水、榮耀與滄桑。盡管無數次吟唱著“歸隱之夢”,可他的內心總有一股強大的力量,支撐著他一路披荊斬棘、升級打怪,解鎖更高段位的人生。

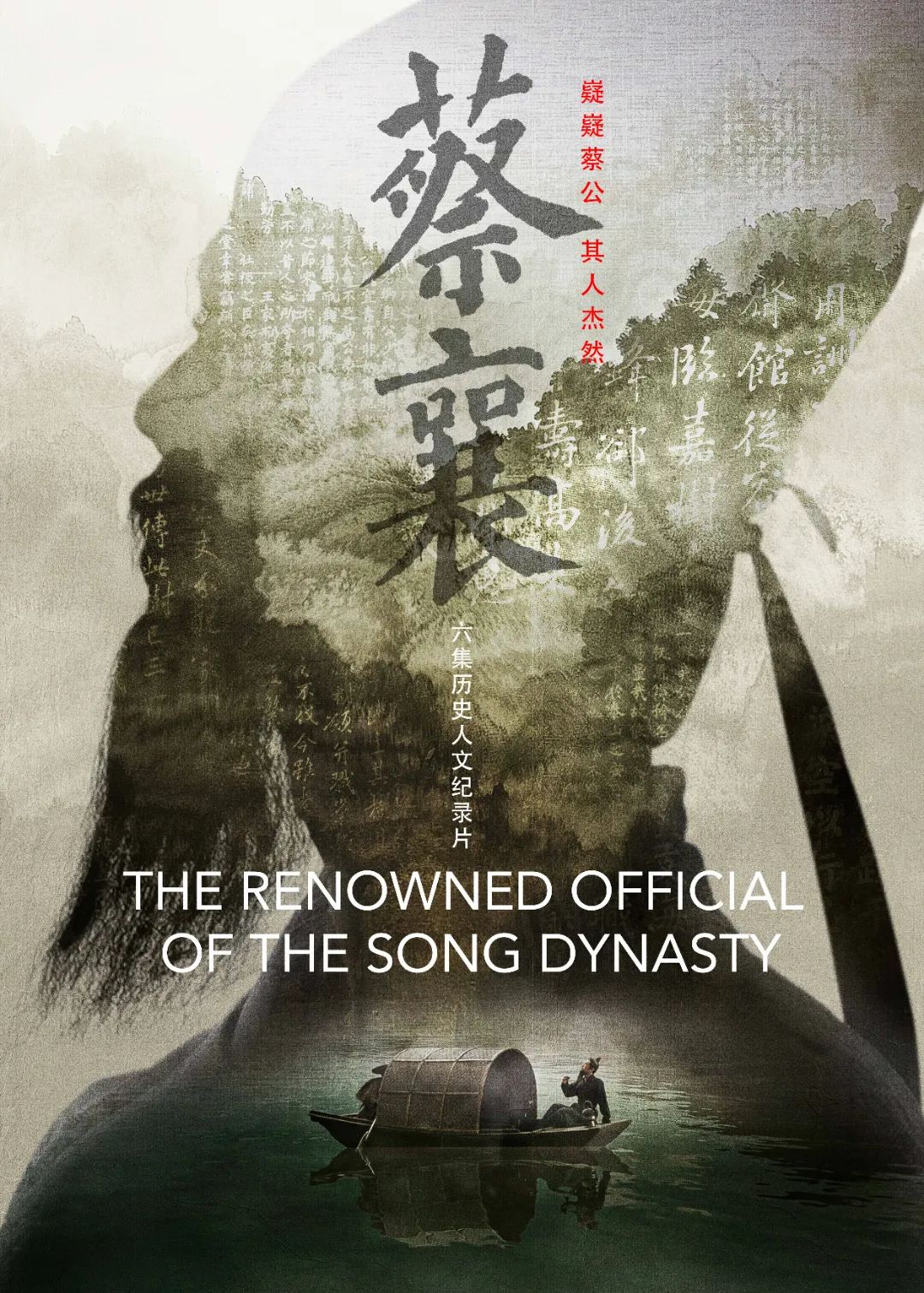

他,就是蔡襄。北宋時期一位杰出的士大夫,同時,也是一個平凡的“打工人”。

秉持公正無私 敢作錚言直諫

初入職場的蔡襄,因一首針砭時弊的《四賢一不肖》詩聲名遐邇。那時,恰逢宋仁宗有志推動革新。蔡襄被欽點為諫院的四名諫官之一,與歐陽修等人齊名。諫官的主要職責是批評大臣專權妄為,歸正朝政的缺失。換句話說,就是“越級告狀”。宋代是中國歷史上最重臺諫的一個王朝。我們熟知的范仲淹、歐陽修、包拯、司馬光等名臣都曾當過諫官。歐陽修曾說“不得為宰相,必為諫官。”臺諫被認為是皇帝與宰相之外的第三勢力,他們由天子親擢,負責提出批評,糾正違失,讓帝制國家有相對穩定的糾錯機制。

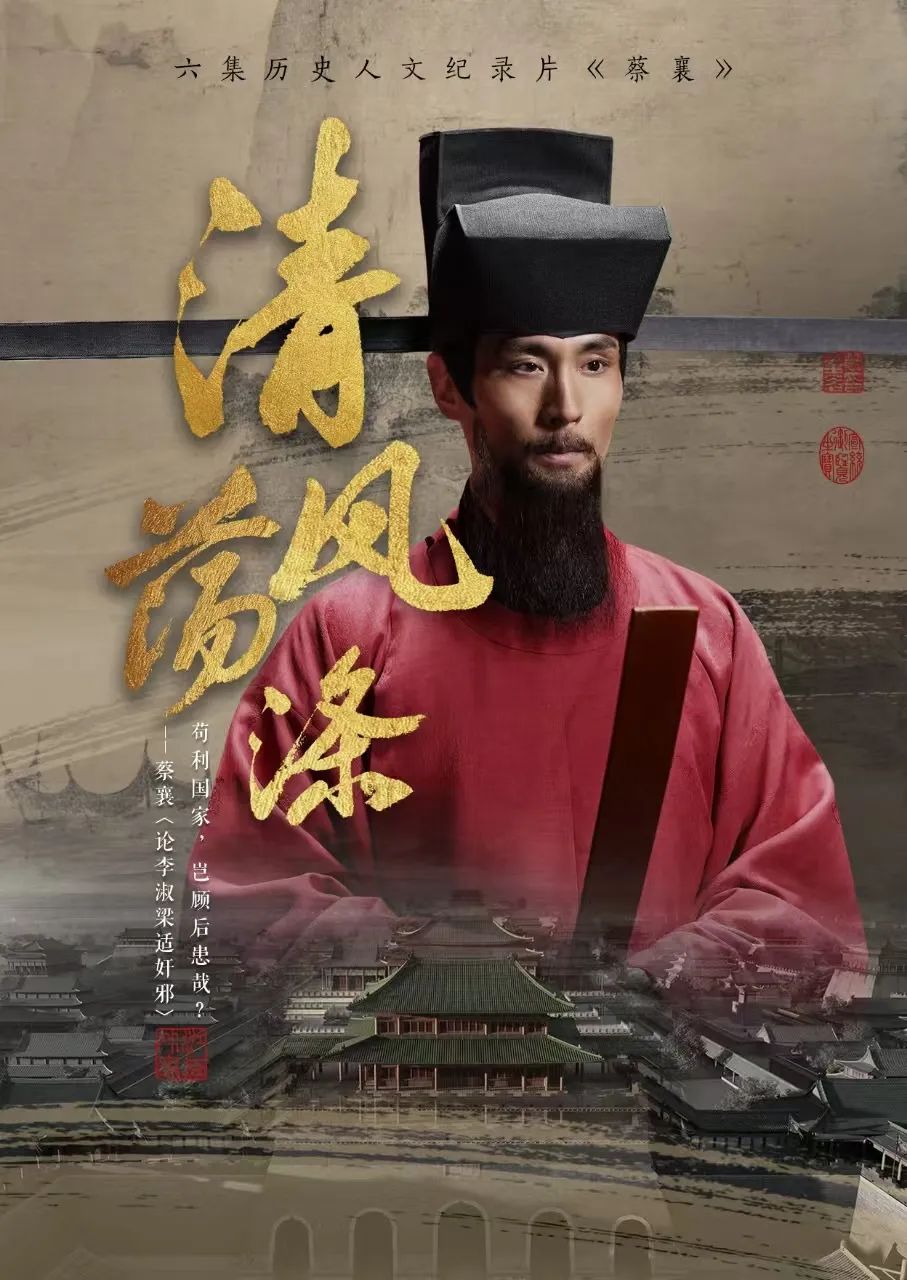

△紀錄片《蔡襄》

初任諫官的蔡襄,就以敢于直諫而聞名。他先后彈劾了兩位當朝宰相,一位是權傾朝野、善于玩弄權謀的三朝宰相——呂夷簡;

△北宋宰相 呂夷簡(紀錄片《蔡襄》)

另一位是富貴閑適的“太平宰相”——晏殊。

△北宋宰相、詞人 晏殊(紀錄片《蔡襄》)

“勢利不屈其心,去就不違其義。”是北宋士大夫獨有的精神氣節。在這股浩然正氣的浸潤下,蔡襄始終視國家興亡為己任。在他心中,國家利益高于一切,個人的榮辱安危皆可置之度外 。

△紀錄片《蔡襄》

“茍利國家,豈顧后患”是蔡襄初任諫官時,向宋仁宗呈上的奏章——《論李淑梁適奸邪》中的一句話。面對奸邪時,他會不顧自身安危,剛毅凜然。可理智如蔡襄,也是個重情重義之人。

△蔡襄向宋仁宗進諫

蔡襄進士及第那年,蒙晏殊慧眼相中,一路提攜。然而,在慶歷新政最關鍵的時候,身為宰相的晏殊,卻采取了靜觀其變的態度,甚至將新政的中堅力量歐陽修調走,遠離權力中心。

△紀錄片《蔡襄》

在恩情與大義面前,蔡襄最終還是選擇了彈劾晏殊。此時的彈劾,已不再是關乎自身安危,更有可能背負上罵名。

△紀錄片《蔡襄》

參劾于他,是為了國家興衰之大義。

送別于他,是難舍多年師生之情誼。

△紀錄片《蔡襄》

仕途幾番跌宕 終鑄璀璨明珠

別以為職場委屈是普通“打工人”的專利。其實,它無關職位高低。在權知開封府的時期,蔡襄處理了一起震驚朝野內外的命案。當朝宰相陳執中府中的婢女慘死,死因成疑。

△紀錄片《蔡襄》

蔡襄努力查明真相,希望嚴懲兇手。可宋仁宗卻極力保全陳執中,幾度更換審查的官員。見公理難行,蔡襄憤而請辭,提出回家鄉福建任職。

誰知,世事無常,在歸鄉的途中,蔡襄的長子和發妻相繼病逝。這是蔡襄人生中的至暗時刻。

那年,他44歲。

“半年之間,再罹兇苦,生意幾盡。……思欲歸休以奉晨夕”。在蔡襄給好友的信中,雖寥寥幾句,卻蘊含著難以言說的苦澀與哀傷。然而,“生平不能為生,無田可耕……舍官而養,遂為窮人”。

△紀錄片《蔡襄》

為官多年,宦海沉浮,蔡襄始終廉潔奉公,兩袖清風。為了維持一家生計,奉養八旬母親,縱有萬般無奈,這官場的“工”還得繼續打下去。都說平凡如沙粒,能長出野草,也能磨礪出珍珠。三十六載春秋,蔡襄的仕途之路“三起三落”。他48歲時,迎來自己的高光時刻。他被授為翰林學士,任三司使,主管國家財政。此時的蔡襄,已然磨礪成了那顆璀璨的明珠,綻放著獨屬于他的奪目光華。

△點擊海報進入海博TV直播間晚21:55同步觀看

更多精彩內容請鎖定:

綜合頻道1月2日起21:55檔

經濟頻道1月3日起20:45檔

東南衛視1月6日起23:10檔

海峽衛視1月9日起18:00檔

紀錄片《蔡襄》

來源:海博TV

編輯:葉虹