他首先是以一個書法家之名,鐫刻于世人的記憶之中。

但是,書法只是附著在他的生命中,內置于他的精神世界里。

讓我們先忽略他書法大家的光彩,探尋他在其他領域所散發的耀眼光芒。

詩章錚錚 鋒芒初露

這是蔡襄人生中的第一段傳奇。

景祐三年(1036年),在這一場因范仲淹而起的政治事件里,25歲的蔡襄挺身而出,加入了聲援范仲淹的行列。

△紀錄片《蔡襄》

酒至半酣,詩意漸濃。蔡襄提筆抒懷,為四位被貶官員鳴不平。他將四位被貶謫的官員(范仲淹、歐陽修、余靖、尹洙)歌頌為“四賢”,將碌碌無為的諫官高若訥貶損為“一不肖”。

△紀錄片《蔡襄》

1300多字的《四賢一不肖》,愛憎分明,很快在開封城迅速發酵。人人爭相傳寫。輿論沸沸揚揚,翻滾不息。

△紀錄片《蔡襄》

他們是這樣一群熱血青年,因為共同的政治理想而集結,為捍衛共同的政治操守而并肩作戰。

命運的波折讓他們四處離散。

此時的他們未曾預料,歲月的長河將會如何流轉,讓他們在多年后,再次匯聚成一股不可阻擋的力量。

慶歷風骨 諫推新政

蔡襄人生中的第二次傳奇,還是攜手這群志同道合的伙伴們。他們以富國強兵安民為共同的奮斗目標,再次“組團”了。

△蔡襄上疏

1043年,蔡襄與當年“四賢”中的余靖、歐陽修,以及王素共同組成諫官團隊。以筆為槍,以言為劍。火力兇猛的“慶歷四諫”誕生了。

△蔡襄位列“慶歷四諫”

作為一個嚴正端方的人,蔡襄在朝政中繼續展露他剛直的秉性。

從外交到內政,從制度更張到人事任免,他遇事敢言,不避權貴,“聞者皆悚然”。

△紀錄片《蔡襄》

面對朝政弊端與國祚危機,蔡襄四次上疏仁宗皇帝,力主將正在西北戍邊的范仲淹召回,主持變革。

△紀錄片《蔡襄》

情懷高遠 心系天下

慶歷新政是北宋歷史上的第一次政治變革,它中途夭折了。

新政失敗后,“慶歷君子”們被貶各地。范仲淹作《岳陽樓記》,以“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”,表達他超越個人得失的博大情懷。歐陽修寫《醉翁亭記》,描繪了一幅與民同樂的和諧圖景。蘇舜欽則以《滄浪亭記》抒發胸中丘壑。

中國散文史著名的“三記”,就此問世。

△紀錄片《蔡襄》

亭臺樓閣不過是精神上的出離。事實上,慶歷新政的流產并沒有削弱這群人的政治熱情。無論身處何地,他們都保持著積極向上的做事態度。入則安定天下,出則治平一方。

蔡襄決意與同道者共進退,他以父母年老為由,請求外放回鄉供職。

△慶歷新政失敗后的蔡襄

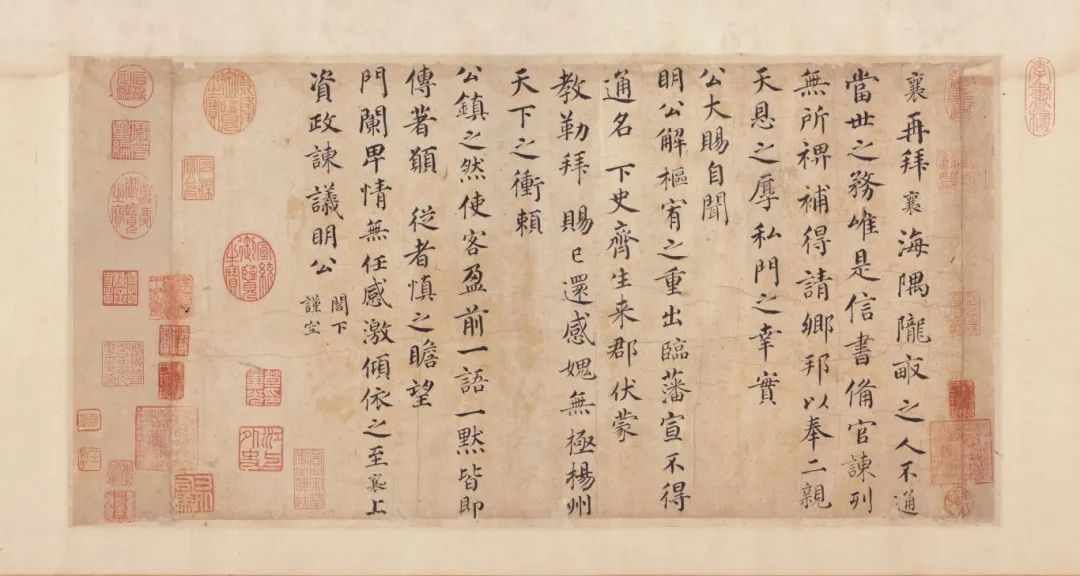

在給韓琦的《海隅帖》里,蔡襄說道:“我是在海邊農村長大的,不通世務,只會讀點書。我能夠回到福建任職,并奉養雙親,這真是天恩浩蕩啊”。

△蔡襄楷書作品《海隅帖》(珍藏于臺北故宮博物院)

這是蔡襄的真實心意,也是他謙遜的表達。在福建的時間里,除了在父母身旁盡孝,他更有機會將他那拯救時弊、造福社會的抱負付諸實踐,回饋給他深愛的故鄉。

時光回轉到公元1012年,蔡襄出生于福建省仙游縣楓亭鎮,和那個時代的大多數青年一樣,他人生的首要目標是讀書并考取功名。

△紀錄片《蔡襄》

18歲,他金榜題名,在開封府試中取得第一名的好成績,名震京師。

19歲,在崇政殿舉行的殿試中,蔡襄榮登進士甲科第十名。那年的榜單上,歐陽修位列第十四。

△紀錄片《蔡襄》

自此以后,他們束帶立朝,進入北宋的文官系統,以期“為天地立心,為生民立命,為往圣繼絕學,為萬世開太平”。

△紀錄片《蔡襄》

他們進退如一,寵辱不驚。“求民疾于一方,分國憂于千里”。

在他們的視野里,“道理最大”“天下為公”。這些原則如同璀璨的星辰,高懸于中華民族的精神蒼穹之上,成為我們心中永恒的價值標桿和精神瑰寶。

更多精彩內容請鎖定綜合頻道1月2日起21:55檔,經濟頻道1月3日起20:45檔,東南衛視1月6日起23:10檔,海峽衛視1月9日起18:00檔紀錄片《蔡襄》。

來源:海博TV微信公眾號

編輯:黃國偉