歷史是我們共同的記憶,新年伊始,讓我們走進那些歷久彌新的歷史人物,聆聽他們的故事,他們的智慧與勇氣,不僅推動了歷史的進程,也為我們今天的行動與思考,提供了無盡的啟示。

在大多數中國人的第一印象中,蔡襄是一位書法家。

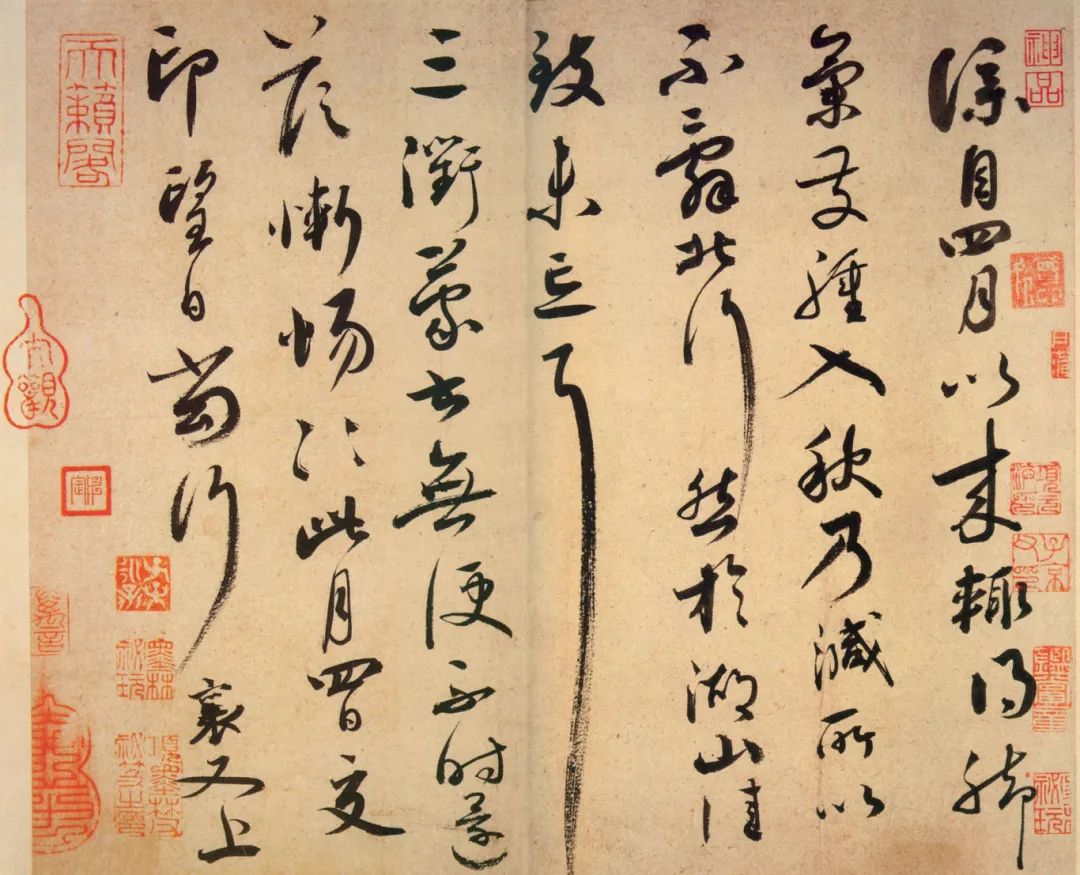

他的楷書端莊謹嚴,行書遒麗典雅,草書風神灑脫、縱逸古意。

他秉持法度又超越法度,影響宋代書壇的審美志趣。后世將其與蘇軾、黃庭堅、米芾并稱為“宋四家”。

△蔡襄行草代表作《腳氣貼》,現藏于臺北故宮博物院

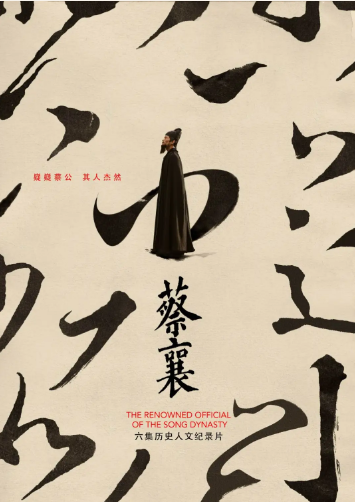

△紀錄片《蔡襄》

不過,他絕不僅僅是一位著名書法家。

他還是一位低調、溫和、有松弛感的福建男子。

與朋友交往時,他總是不吝于送出精選的好茶。季節更迭之際,他便細心提醒朋友“春暄,飲食加愛”“霜風薄寒,伏惟愛重”,叮囑他們珍重健康。

△紀錄片《蔡襄》

他的朋友圈星光熠熠、賢士云集,彼此咬合交錯,編織成一個龐大的宋代政治文化網絡。

歐陽修是他的畢生摯友,宋仁宗趙禎是他的“老板”,范仲淹是他參與慶歷新政時的“團隊負責人”,晏殊是他的“座師”,韓琦是他的“恩公”,包拯是他在開封府的“后任”,王安石是他在“財政部”的“后輩”。

然而,著名宋史研究學者鄧小南教授卻說:“即便是一個群星璀璨的時代里,蔡襄也有他的特殊地位”。

△紀錄片《蔡襄》

他的一生奇絕多姿。

他是心懷天下、革故鼎新的士大夫,表現出杰出的政治、軍事和經濟才能。

他是一個嚴正端方的人。剛正清廉、錚錚有聲,被譽為“北宋第一諍臣”。

△紀錄片《蔡襄》

他曾擔任福建路轉運使,福州、泉州、杭州、開封等地知州(府)。

他深諳民間疾苦,主政地方時,他將自己與土地、與人民緊密相連,創造了諸多令人感念的美政佳績。

△紀錄片《蔡襄》

他是一位“治水高手”,先后在福州、泉州、莆田多地治水,惠澤千載。

他主持修建了位于泉州的“海內第一橋”洛陽橋。

△紀錄片《蔡襄》

他是倡導福州植榕第一人。

他精于茶藝,撰寫《茶錄》,開啟了茶文化作為一種審美追求的新紀元。

△紀錄片《蔡襄》

他寫《荔枝譜》,對荔枝進行現代意義上的農藝分類,并使福建荔枝名揚海內外。

△紀錄片《蔡襄》

他還曾寫下“花未全開月未圓,看花待月思依然。明知花月無情物,若使多情更可憐”。字里行間,流露著對世間萬物的深情與哲思。

△紀錄片《蔡襄》

六集歷史人文紀錄片《蔡襄》,以蔡襄的多維人生為線索,聚焦政治理想、廉政建設、民本情懷、農藝貢獻、經略沿海、書法藝術六大主題,每一面的開啟,都是蔡襄的一個具體面向,以及其背后精彩紛呈的時代故事。

△紀錄片《蔡襄》

誠如史學大師陳寅恪所言:“華夏民族之文化,歷數千載之演進,而造極于趙宋之世。”宋代被認為是中國古代文化的“高光”時刻。

蔡襄,福建仙游人,生于1012年,逝于1067年。他一生的大部分光陰都于北宋仁宗朝度過。

“唐宋八大家”中的六位文壇巨匠,在這個時代登上歷史舞臺。

學術的天空中,活躍著“北宋五子”。

科學的殿堂里,中國古代“四大發明”中的三項,照亮了文明的進程。

至于政界,范仲淹、韓琦、王安石、司馬光等歷史上杰出的名臣,也都在仁宗一朝養育而成。

△紀錄片《蔡襄》

在華夏的璀璨星河中,蔡襄或許不是最奪目的星辰,但他無疑是那片夜空中獨具魅力、不可替代的存在。

蘇軾稱他:“天資既高,輔以篤學,其獨步當世,宣哉!”

歐陽修贊他:“誰謂閩遠,而多奇產,產非物寶,惟士之賢,嶷嶷蔡公,其人杰然……”“凡閩之人,過者必肅”。

他身后一百多年,一代儒宗朱熹評價他:“前無貶詞,后無異議,芳名不朽,萬古受知”。

開啟他的故事,仿佛推開了歷史的窗扉,可以窺見那個時代知識分子的錚錚風骨與高遠之志。

他們深植于儒學的沃土,胸懷著天下的壯志,心系著百姓的疾苦,有著深沉的歷史使命感與社會責任感。

他們強調經世致用,積極投身于現實生活,運用所學之道解決實際問題,推動社會的進步與發展。

他們的心靈飽滿鮮活,既向內追求道德的修養,又向外探索天地萬物的奧秘。“志于道,據于德,依于仁,游于藝”是他們的精神追求與生活信條。

來源:福建發布微信公眾號

編輯:林昱星