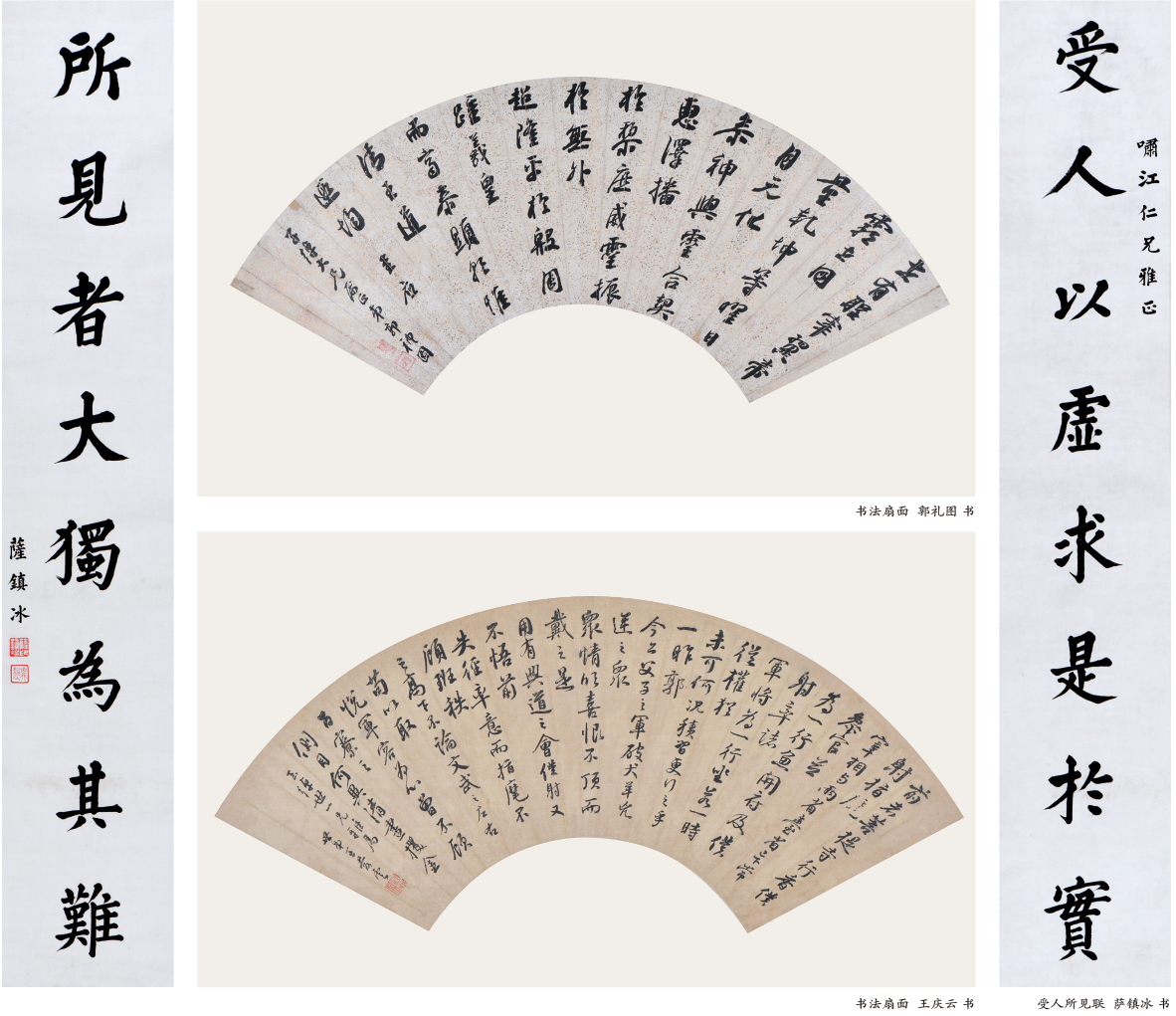

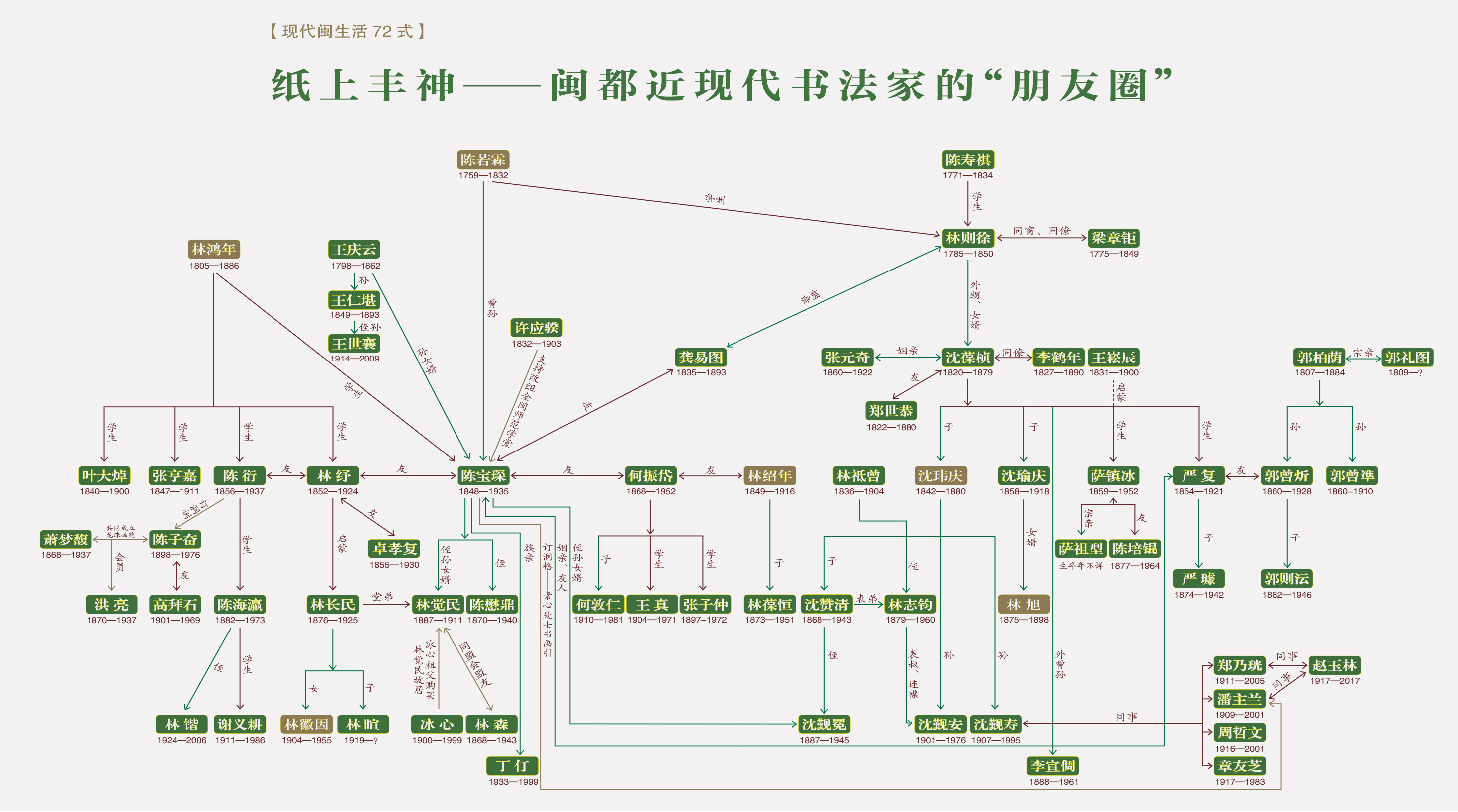

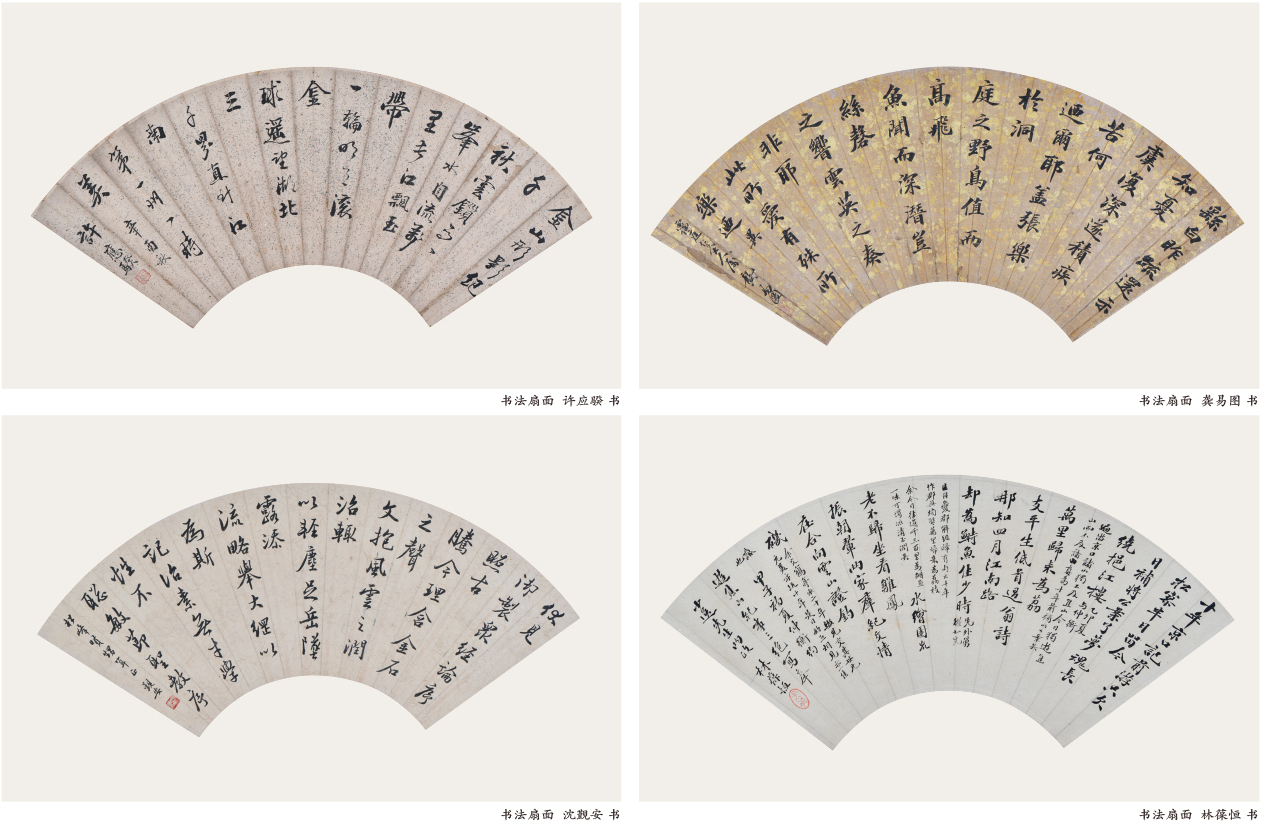

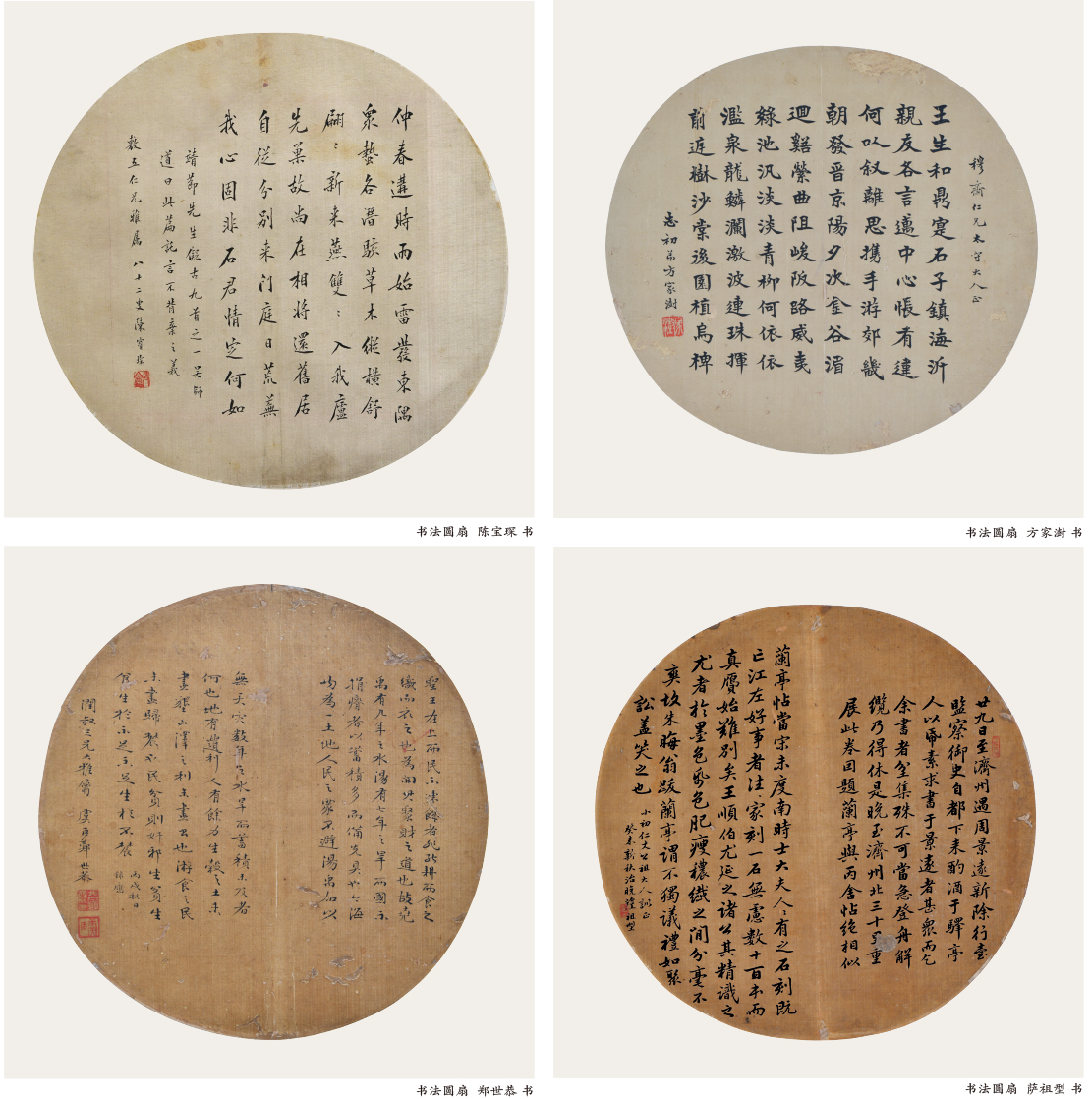

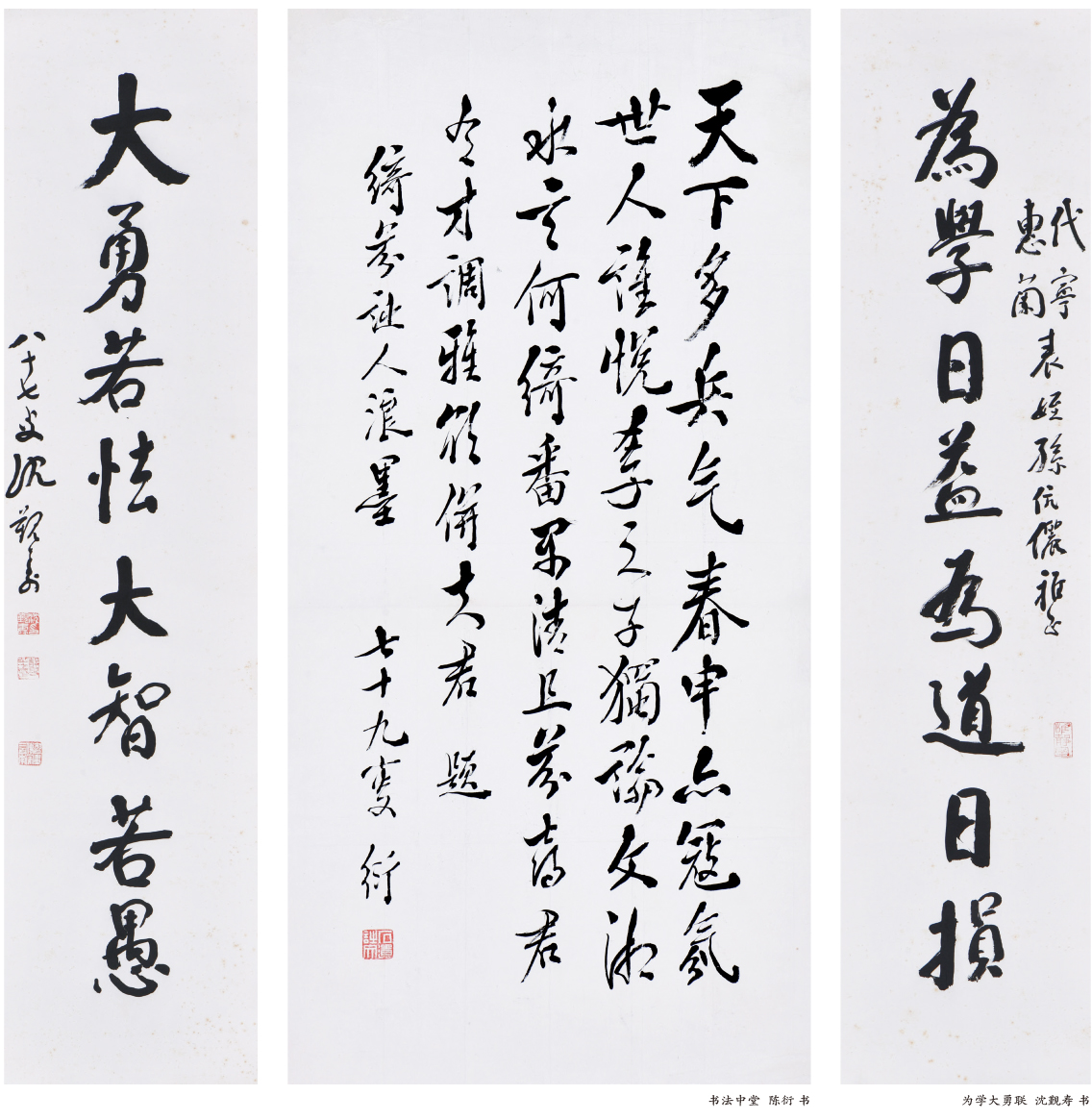

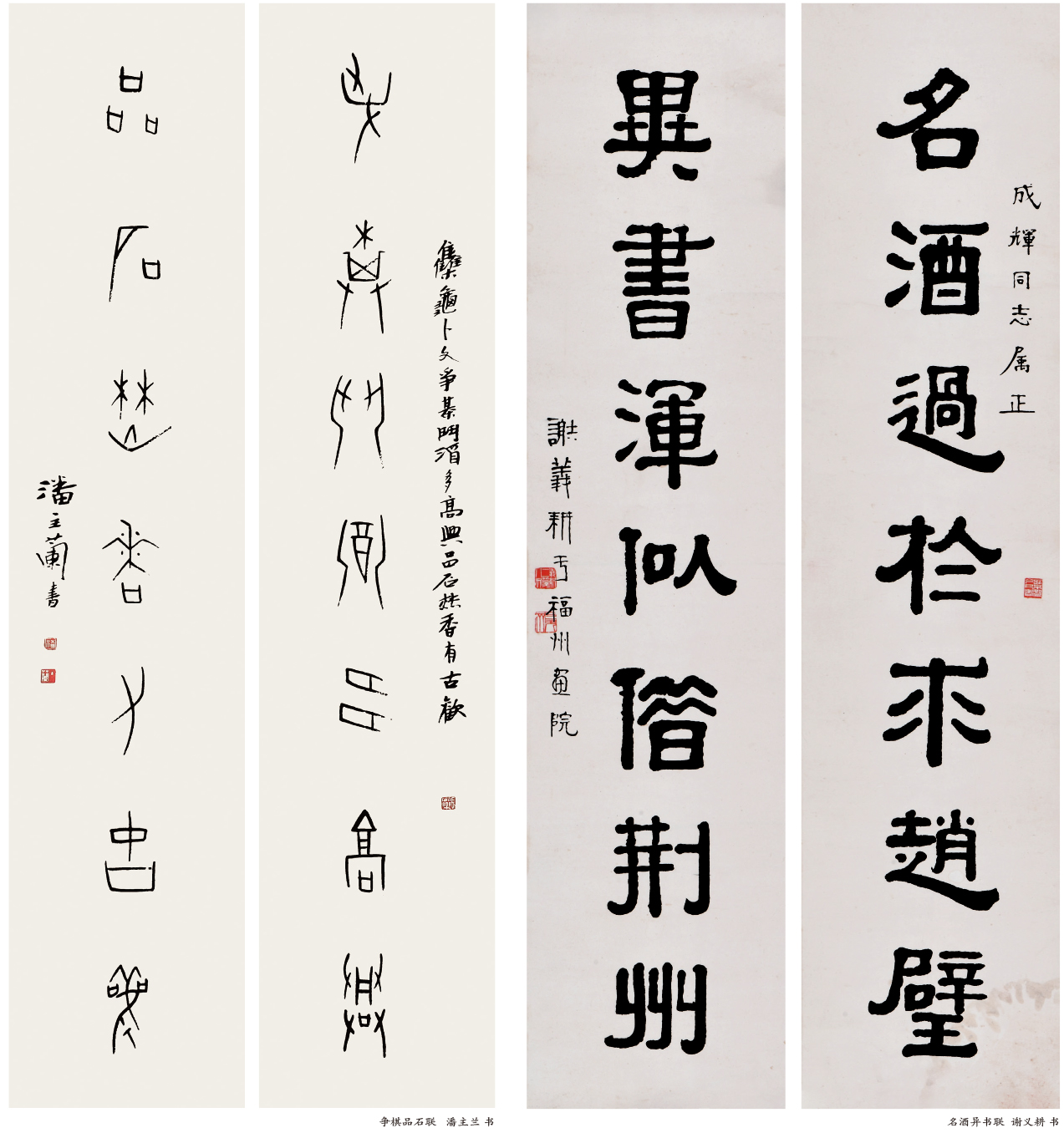

近日,“紙上豐神”閩都近現代名人書法展在福州城市會客廳展出,生動演繹了現代閩生活72式的豐富多彩。展覽匯聚了林則徐、沈葆楨、陳寶琛、嚴復等60余位近現代閩地名家的百幅書法珍品。這些墨跡不僅是藝術的展現,更承載著文人學者間深厚的情感紐帶與思想傳承。

為深入探討閩地書法的文化脈絡,展覽舉辦專題研討會,通過梳理閩都近現代名人之間師承、交游與親緣關系,從不同視角出發還原清代以來的閩都名人間互動的歷史圖景。本次研討會由文化生活報社編輯部主任馬洛主持,來自書法界、文史界、美術界及教育界的多位專家學者齊聚一堂,共同解讀筆墨背后的故事,探尋“閩都文化”薪火相傳的精神密碼。以下精選研討會部分精彩發言,與讀者共同探討。

研討會現場

陳達(傳統藝術家)

此次展覽系統梳理了福州本土書法家的藝術成就,讓許多鮮為人知的師承關系與交往脈絡清晰呈現。我早年追隨了很多福州名家為師,比如謝義耕、陳子奮、潘主蘭等,親歷了福州書法圈薪火相傳的盛況。

展中林則徐的雄渾正氣、嚴復的文人氣骨,皆可見閩都書法“字以人傳”的特質。這些散落于民間的珍品能匯聚一堂,實屬難得,為后來人充分梳理了福州書法的歷史淵源。

沈英藝(福建省文物鑒定中心書畫類特約鑒定專家)

展覽把“朋友圈”的形式用在古人交往上,今為古用,非常精妙,值得點贊。展覽生動勾勒出福州近現代名人群體的藝術互動,涵蓋林則徐、郭柏蔭、薩鎮冰、嚴復、林紓等兼具科舉功底與藝術造詣的代表人物;作品呈現了福州書院的文脈傳承,特別是鰲峰書院與正誼書院兩個書院的名人;尤為珍貴的是,還呈現了在各個領域都有重大成就和巨大影響的一批精英。

展覽精準把握了“閩都文化”的脈絡,匯集了相當一部分珍稀作品,是一場跨越時空的文人精神盛宴。

盧為峰(福建省民間文藝家協會副主席)

這次展覽展示的十七世紀至二十世紀近300年60多位福州精英的書法作品,這里面無論是政治家、軍事家、思想家、外交家,還是文學家、教育家、藝術家,皆有囊括。其中林則徐、沈葆楨、嚴復、林紓、林長民、林覺民等,則是中國近代社會轉型或社會革命中的開先人物、先進分子。從梁章鉅、林則徐、王慶云、郭柏蔭、沈葆楨、沈瑜慶、許應骙等封疆大吏,到福州鰲峰書院、鳳池書院、正誼書院、致用書院四大書院山長,還有狀元、進士、翰林,再到13個文化世家的翰墨傳承,他們之間又多有聯姻,形成交錯的親戚關系,共同構建出立體的人文圖景。傳統文化對他們的熏陶,是潛移默化的,又是久遠綿長的。他們并不以書法家名世,但其書法卻極具功力,豐神畢現,光彩照人,允稱藝術珍品。有一點缺憾是,因為翰墨作品征集不容易,有些名賢在展覽中未能呈現。

傅永強(福州市美術館原館長)

當今各類的展覽甚多,而本次展覽最為難能可貴的有兩點:其一,策展立足本土,充分挖掘本土歷史文化資源,為更深入、多維度的挖掘提供了良好視角;其二,正如大家所說的現代“朋友圈”概念,其核心在于文脈傳承。這一點之所以意義非凡,是因為現代人或許容易忽視或未能深刻意識到文脈傳承的重要性,而此次展覽以“朋友圈”的形式,梳理呈現人物間的世系關系與學術傳承脈絡,多種關系交織,有血有肉,既突顯了文脈的基因,又有時代的烙印和個人軌跡的變化發展,極具價值。

此外,在梳理過程中提到潘老相關內容時,我聯想到陳寶琛1928年80歲時,為20歲的潘主蘭代定“潤格”。潤格在我國文化史上起源甚久,據黃賓虹先生考證,始于隋唐,盛于宋元。現存最早的潤格,見于明末李日華《山居隨筆》,記載了他的“潤格”。而書畫家訂有潤格的風氣則始于清末的上海。前輩為后學代定潤格十分常見,一是對后學的提攜、肯定和鼓勵。二是彰顯出前輩的古風。

二十多年前上海畫報出版社曾出版過一本近現代金石書畫家的潤格,我購得此書后翻閱,感覺很有史料價值,也感到有趣、有故事。從書中可以看到當時書畫家非常具體的作品定價,透過這些可反觀當時的社會和書畫界狀況,以及書畫家對自己作品的市場定價和期許,蘊含著歷史的經驗和教訓。例如,當時北京有些名家的潤格很高,而齊白石卻低于他們,這便引發了我們的思考:藝術能否僅憑社會地位、炒作熱度及市場價格來衡量其價值?如今,隨著時間的變遷,尤其感到有非常重要的研究和啟示作用。由此可知,學術、藝術最終還是要以最客觀的時間沉淀和歷史座標來檢驗。對于從事藝術創作的人來說,是以藝術為本位,還是以金錢為本位?專注于商品意識,還是藝術追求?這金錢與藝術間的關聯和矛盾,不能不說是一項嚴肅的人生選擇題。竊以為在從藝道路上保持純粹的初心,不為眼前的利益所干擾,注重人品的修養、學識的積累、藝術的感悟、 格調的提升,從而達到至高之境。

此次展覽有如一股清流,正本清源,為從事學術研究和藝術創作相關領域的人們提供了一個很好的欣賞、借鑒與思考的空間。我想這也是此次除了策展的本意之外另外生發出一個當下的課題。

龔任界(福建理工大學教授)

本次展覽最動人的特質在于讓每件作品都煥發出鮮活的生命力——嚴復的雍容文氣、陳寶琛的端嚴風骨、林森的山水襟懷,都在筆墨間躍然紙上。這種“見字如見人”的感染力,恰是當下許多技法精湛卻缺乏人文溫度的書法展覽所缺失的。

展覽不僅呈現了書院文化、摩崖石刻等對閩都書風的塑造,更啟發我們思考:文人書法背后的詩書畫修養與生命體驗,才是藝術持久魅力的核心。若能進一步擴容“朋友圈”概念,梳理閩籍京官等群體互動,并推進資料數字化建設,將為文化傳承開辟更廣闊的學術空間。

林學春(福建省書畫研究會監事長)

此次展覽最動人之處,在于每一件先賢手澤都承接著歷史深厚的文脈。時間節點上封存的片斷,是個人也凸顯時代。展覽作品的形式很多樣,有對聯、立軸、扇面,還有小信箋,品讀中可以感受到筆墨的靈光——嚴復詩稿的憂患意識、張元奇書法的勁健、王真小楷點畫間的優雅……作品中真草篆隸或工妍、或厚重、或洋洋灑灑,見筆墨更見性情。

作品的字里行間可以體會書者的心境,例如林森大字對聯“誓以匹夫紓國難,艱于亂世得人才”,筆酣墨暢,氣度恢弘,內容極具感染力,字字千鈞,熔鑄人格國魂,這才是書法深層次的意義。

這些墨跡遠非簡單的技法展示,書院山長的治學經驗、文人間的詩詞唱和,乃至國難中的吶喊,壯士心中的柔軟,才女的蘭馨桂質,在文字與點劃間自然流淌,如涓涓細流滋潤著后來者的心靈。當下書壇由于展廳效應,以形式與技巧博人眼球,很少書寫自己的詩文,這就導致在形式上求新求變,內質上干涸空洞。先賢法書對文字的敬畏,筆底生命體驗的灌注,如同一面鏡子映照當下——若無文心滋養,所謂創新終歸屬于空殼而己!

展覽現場

李永新(閩江師范高等專科學院副教授)

本次展覽最珍貴的,是作品的調性,讓我們在重溫文史知識的同時感受到了作者人格上的修為,進而重新發現書寫的人文價值。

福州歷史上無數文人雅士豪杰俠客的書寫遺存、閩都摩崖石刻匾額楹聯的千年風骨,都在筆墨間傳遞、塑造著這一方水土超越時空的人格力量。在此次展覽作品中有所體現,令人欣喜。展覽中,我想著重談及林覺民的《與妻書》。在我看來,這篇作品在20世紀的書寫佳作中,足以位列前十。盡管本次展出的并非原作,但仍頗具感染力。書寫本身確有其獨特魅力,足以使人產生“見字如見人”之感。

當下,人們對“朋友圈”好像比較反感,但我們展覽所構建的近現代福州名人“朋友圈”,卻能讓我們從多重關系維度中,看見很多豐富的細節。同時,這也引發了我們更多的思考:在構建文人“朋友圈”的過程中,我們更應深入發掘那些承載著地域記憶、卻尚未被充分認知的書寫者,使這些書寫真正成為我們探索閩都人文精神的直觀圖譜。

林怡(福建省委黨校社會與文化學部教授)

此次展覽以書法為引,展現了閩都文脈四個世紀綿延不斷與世家大族傳承不絕的密碼。三大核心關系之價值尤為突出:

其一,世家聯姻構建的文化網絡(如林則徐、沈葆楨、陳寶琛、嚴復等家族相互通婚),使文脈在血脈中延續;其二,師生師友的學術傳承(如林長民在杭州拜師林紓等),形成跨越時空的藝文共同體;其三,同僚與上下級關系(如林則徐與其僚友楊慶琛等),立體、多層面、多時段地勾勒出文脈學脈的譜系。

特別值得注意的是,林步荀、薛紹徽等才女群體和被忽略的家族關聯,亟待通過專題研究補全這幅文化拼圖。展覽啟示我們:真正的文化傳承,既需要守護如林森書法般“雄渾厚重”的顯性文脈,也需要挖掘那些維系文明根脈的隱性紐帶。以后可以分專題、分門類挖掘、研究、展覽,例如家族關系、師生關系、道友關系等,這樣內容就會更豐富。

陳燦峰(書畫學者、鑒藏家)

本次展覽以“閩都近現代名人的朋友圈”為主題,首次系統梳理了福州地區晚清至近現代文人藝術交往的脈絡。其學術價值不僅在于匯集散落各處的珍貴藏品,更在于開創性地以社會關系網絡視角重構地域文化史。策展團隊將筆墨技法研究與人文交往研究相結合,突破傳統書展局限。

未來可以更加深入挖掘“過閩文人”現象——那些在閩短暫停留卻影響深遠的外來者,探究他們的藝術實踐如何影響福州本土文藝。策劃“閩臺書風”“入閩名宦”等專題展,這類跨地域研究或將重新定義“閩都文化”的邊界。揭示外來名宦與本土文人的互動影響,這種研究范式對地域文化研究具有方法論意義。

徐東樹(福建師范大學美術學院教授)

“紙上豐神”主題深刻揭示了書法藝術的本質特征。展覽中那些文人信札(如林長民與徐志摩的書法作品)雖非刻意創作,卻因自然流露的文心墨韻成為藝術珍品,印證了中國“無意于佳乃佳”的獨特美學觀。這些作品跨越時空仍能傳遞鮮活的精神溫度,正是“豐神”的詮釋,也是“字如其人”傳統的最好體現。

“朋友圈”這種形式意義很好,是對文脈的梳理與傳承,這個環節在我們這代人不能丟失,要把它串聯起來,形成更大的文化框架,讓世世代代從中感受民族文化的歷史格局和氛圍。

張永海(福建省美術家協會副主席)

作為畫家,在美術創作中,我深刻體會到書法的重要性。像吳昌碩、齊白石、陸儼少、黃賓虹等大家,當遮蔽題款時,畫面也會感覺不完整。只有書法與畫結合才是完美的。

閩都名家如陳子奮的白描造詣,正是書法根基的直觀體現;潘主蘭的書法成就與其繪畫的結合,也印證了書畫同源的理念。展覽中那些古典書法所展現的生命體征,有的張揚,有的率性,有的謙卑,有的矜持,恰是當代“展覽體”書法所缺失的文化基因。

余端照(福建省書法家協會原駐會副主席兼秘書長)

書法創作需做到:取法來路要明顯,有比較恰當的格調,有技術含量并有質量,有個人藝術語言即個性。中國書法既要有傳統共性又要有個性,是一對矛盾體,需要處理好兩者的關系,把握好“度”。

本次展覽系統呈現了閩都文人書法的雙重性:科舉體系中培養的“館閣體”與近代轉型期的個性探索。這種歷史脈絡揭示了中國書法的核心命題——在“法度與性情”的平衡中,前者確保文化基因傳承,后者推動藝術演進。

展覽中很多跨界文人的墨跡,他們都不是職業書法家,從事不同的職業,如文學詩詞創作、軍事、翻譯等,如學者兼外交家的嚴復手札,跨界特征明顯。認真研究這些作品能獲得許多啟發。

翁志承(福建省畫院黨支部書記、副院長)

本次展覽的“朋友圈”獨具精神氣質與內涵。從這些人物的身份、交往、社會責任感及其對社會的貢獻來看,這是一個有高度和厚度的朋友圈。

從藝術風格上來看,展覽呈現出碑帖交融的學術特征,是考察中國書法近代轉型的重要地域樣本。同時展出的作品在精神氣質方面主要體現在兩方面:一方面展現了重學養、尚氣節的“閩學”傳統。書寫是他們的真實日常,即便書寫是茶余飯后的生活“余事”,但他們也時刻不忘“大義”,視圖通過筆墨來回應時代的視覺需求,實現“立言”與“立德”的藝道統一,這是中國文人獨有的氣質,也是“閩都文化”內涵的體現。

另一方面體現了“出世隱喻”與“入世憂患”的雙重性。如林則徐作品中展現出的擔當、厚重、雄渾;林紓作品中展現出的散淡、飄逸、瀟灑等等。這也呈現出閩都文人“外柔內剛”或“外剛內柔”的審美雙重性的特質,反映出閩都文人剛柔并濟的雙重性格屬性。這種獨特的雙重性在書法表現中既矛盾又統一地呈現,寓示著書法藝術不僅是傳統文人的視覺表達,更是他們對文化的傳承與歷史擔當!(以發言先后為序)

專家學者們合影

筆墨千秋,文脈長青。從林則徐的雄渾到嚴復的雋永,從摩崖石刻的遒健到信札小箋的溫情,本次展覽展現了文人雅士“以書載道”的精神追求。此次展覽是一場閩都文脈的溯源,這些穿越時空的墨跡,讓我們看見閩都文人如何在筆墨間安放家國情懷、學問修養與生命體驗。

期待這場展覽成為一個起點——讓更多人沿著這些發黃的紙頁,觸摸福州文化的脈搏,汲取藝術的生命力,在當代繼續書寫屬于這個時代的“文人朋友圈”。

本報整理